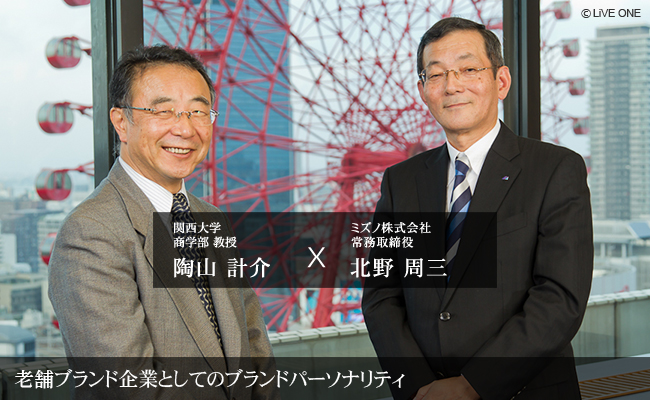

HOME» ブランド対談 #07 »老舗ブランド企業としてのブランドパーソナリティ

ブランド対談 #07

老舗ブランド企業としてのブランドパーソナリティ

老舗ブランド企業としてのブランドパーソナリティ

ミズノ株式会社 常務取締役

これまでもオリンピックに多大なる貢献をされてきた同社は、ロンドンオリンピック期間中、ロンドン市内に自社ブランドPR「ミズノパフォーマンスセンター」を設置するなど、グローバルブランド戦略に力を入れられました。スポーツブランド企業としてのオリンピックとは何か、ユーザー市場へどう落とし込むのか、さらに今後同社のジャパンブランドとしてのあり方を語っていただきました

陶山: 北京オリンピック後、ミズノの中国市場での業績が振るわなかったという原因としては、競合と言われるナイキ・アディダスといったグローバルブランドや、李寧をはじめとする中国のローカルブランドが、積極的にブランド戦略や投資活動をされていたということなのか、それともミズノ自体の事業展開に何か問題があったのでしょうか。

陶山: 北京オリンピック後、ミズノの中国市場での業績が振るわなかったという原因としては、競合と言われるナイキ・アディダスといったグローバルブランドや、李寧をはじめとする中国のローカルブランドが、積極的にブランド戦略や投資活動をされていたということなのか、それともミズノ自体の事業展開に何か問題があったのでしょうか。北野氏: ミズノは1924年からオリンピックにはかかわってきました。我々の中でオリンピックというのはやはり、ミズノの商品を選手が使うことでパフォーマンスが上がり、商品の優秀性や機能性を証明するということが目的の一つです。

もう一つはマーケティングの一環としてミズノブランドを広くアピールしていくこと。これは1924年から現在まで、その考え方は変わらずに展開してきています。従って北京オリンピックだからとか、ロンドンオリンピックだからとか、それぞれ違う目的でやっているわけではありませんし、その基本的なスタンスは次のブラジルでも変わりません。

北京オリンピックの場合我々は以前から現地で商売しておりまして、その頃の中国は経済発展しながら消費もどんどん伸びていく時期でもありました。(オリンピックを機に)ミズノブランドを拡販するための位置づけもありました。

そこにはもちろん、ナイキやアディダスという競合グローバルブランドも力を入れてきますし、それに合わせて中国のローカルブランドも力をつけてきたこともあり、2008年にはもう溢れるほどの商品が投入されて、市場は供給過剰になってしまったということもあります。

陶山: 供給に需要が追いつかなくなった?

陶山: 供給に需要が追いつかなくなった?北野氏:ええ。グローバルブランドは我々とケタ違いに商品をドッと投入しますから。ナイキほどになるとうまく商売されていたかもしれませんが、それ以外は在庫処分に随分苦労したと思います。

元々オリンピックでブランドを訴求するという目的と、実際の商売とは位置づけが違うんですね。よくオリンピックがあるとミズノさん儲かるでしょうと言われますけど、実際経費はかかっても、すぐに需要に繋がるわけではないんです。

需要にはじわじわ後から効いてくるといった位置づけであると考えています。それは今後も変わらないですね。

北野氏:ええ、創業者の頃からずっとそれは変わらないですね。

北野氏: そうですね。中国では以前からナイキやアディダスは大きなブランドとして存在していました。そこでもミズノは中国のナショナルチームのスポンサーをしていた関係もありますし、ある程度知られたブランドではありました。

北野氏: そうですね。中国では以前からナイキやアディダスは大きなブランドとして存在していました。そこでもミズノは中国のナショナルチームのスポンサーをしていた関係もありますし、ある程度知られたブランドではありました。

またある意味2大ブランドに飽きた頃に新しいブランドとして買っていただいたというところもあります。

そこにさらに新しいグローバルブランドやローカルブランドが入ってきたことで「弾かれてしまった」という表現が近いかもしれませんが、ミズノはそんなに大きな特徴のあるブランドではなくなってしまったかと思います。

北野氏:やはりナイキやアディダスは、販促やプロモーションに多額な販促費を使ってきますから、そこで競争するわけにはいきません。やはり「品質の良さ」を理解していただくことで、選手に使っていただくとかお客様に購入していただくことが中心だと考えてきました。

ただ、競技といったいわゆるシリアスパフォーマンスの世界だけでは市場はそんなに大きくありませんので、基本はビフォーアフターとして一般の生活にも使っていただけるような商品も販売していく必要もあるかと思います。

高齢者の方の体の機能低下をサポートするものであったり、動き易く冬でも暖かいといった企業のユニフォームやワークウェアなどの商品を開発していますが、それはあくまでも、過酷な状況を強いられるスポーツで培った、使い方や素材などを研究し蓄積してきたことをベースにしています。

陶山: ナイキは以前、雑誌の広告で「ナイキはファッションブランドではありません」と主張されました。それと同様にあくまでも「スポーツブランド」であってファッションではないということですね。

陶山: ナイキは以前、雑誌の広告で「ナイキはファッションブランドではありません」と主張されました。それと同様にあくまでも「スポーツブランド」であってファッションではないということですね。一般の方にも今、ジョギングやランニングが普及してきていますし、日常生活の中にいかにスポーツ用品を取り入れていくかを考えると、コアなスポーツをする選手やアスリートだけでなくもっと広いところにまで、スポーツマインドを普及できる可能性があると思います。

北野氏:よくわかります。今までは「スポーツする人」を中心に考えてきましたが、これからはスポーツが好きな方、自分はしないけどスポーツが好きな方、もしくはスポーツを見ることが好きな方など、そういう範囲まで対象を広げていかなければいけないと考えています。

ウォーキングやハイキングなどを楽しむ方も増えていますし、ゴルフもゴルフファッションが好きな女性も増えて、ファッションを楽しむためにゴルフをするといったこともあります。そういうファッションの需要も広いのですが、やはり浮き沈みは激しい。

うまくいけば得るものは大きいかと思いますが、やはりリスクも多い。バランスの問題かとも思いますが、我々としてはそんなに大きなリスクテイクはせずに堅実にいこうというのがミズノのカラーなんだと思いますね。

陶山: スポーツで培ってきた技術やクラフトマンシップ、クオリティがスポーツを愛する人にとってどういうバリューを提供できるのか。他の競合にできなくてなぜミズノができるのか、というところかと思うんです。

陶山: スポーツで培ってきた技術やクラフトマンシップ、クオリティがスポーツを愛する人にとってどういうバリューを提供できるのか。他の競合にできなくてなぜミズノができるのか、というところかと思うんです。スポーツ飲料のポカリスエットは、もともと発汗によって失われたミネラルを補給する点滴薬から出てきた商品ですが、それを風呂上りやスポーツ後のリフレッシュウォーターとしてポジショニングしましたね。

またトヨタのランドクルーザーはもともとオフロード、つまり悪路を走るための技術水準を求められて作られた車ですが、それをオンロード、日常生活のちょっとした買い物や、家族揃ってレジャーに行くような用途に使えるようにした。

北野氏: そうですね。夏用に着れば涼しい「アイスタッチ」という素材と、冬には暖かい「ブレスサーモ」という素材がありまして、今タレントを使ってランニングの楽しさや商品の機能の良さをアピールしています。

そうした一般生活にもお使いいただけるようなものをどんどん商品化して出してはいるんですが、どちらかというとミズノは競技用のイメージが強いのか、あまり積極的に訴求できていないのでしょうね。

北野氏:発熱素材といえば「ヒートテック」が代名詞になっていますが、ミズノはそれよりずいぶん前から、もっと効果のある発熱素材を出しているんですけど(笑)残念ながら我々の弱い所なのか、消費者が使いやすいところまでになってないんですね。

どちらかというと機能性を追及していますから価格も高くて、開発当時は三千円位でした。ヒートテックは千円位で手ごろな買いやすい価格ですからこの差は大きく、機能の差はなかなか認めてもらえない。消費者に広げていくには、もっとこなれた価格にしないと難しいのでしょう。

陶山: その商品の生産は海外で?

陶山: その商品の生産は海外で?北野氏: 素材の原材料は国内ですが、製造は海外ですね。

北野氏: ただユニクロさんとは数量も機能も違いますから。機能を落として価格を落とせば良いのかもしれませんが、そこがうちの不器用なところかもしれません。

消費者は企業の持つブランドパーソナリティを選ぶという調査結果もありまして、少し品質を落としても、そのブランドなら充分だということもあります。ミズノが作っているものなら、他社ものより高い技術で作られているだろうといったようなところですね。

北野氏:企業のDNAというものかもしれませんが、どちらかというとミズノの場合、用具、つまり野球のバットやグローブといったギア的な商品が得意だったという歴史があります。ギア的な商品はモノさえ良ければ消費者に買っていただける。またそういう時代にずいぶん慣れてしまっているところもあります。

ただそこから、アパレルといったソフトな商品となりますと、モノの良さより如何によく見ていただけるかとか、如何に良い印象を持ってもらえるかといった働きのほうが大事になってきます。

今まで我々が育ってきた歴史もあってなかなか変わり切れていないところがありますが、力を入れはじめています。

陶山: 以前学生が行ったスポーツシューズの調査で、ナイキ、アシックス、アディダスとミズノの中ではやはり、アシックスは機能が良く日本人の足に合わせているから安心して履けるけどデザインが乏しい。

陶山: 以前学生が行ったスポーツシューズの調査で、ナイキ、アシックス、アディダスとミズノの中ではやはり、アシックスは機能が良く日本人の足に合わせているから安心して履けるけどデザインが乏しい。逆にアディダスはデザイン力があるし軽量であったりと機能性も信頼性も高い。ナイキはシンプルでデザインも良いんだけれど、日本人の足の体型に合ってないと。そこでミズノは機能もデザインもいま一つ。

ランバードのインパクトは強いけれど、その機能やデザイン性がはっきり見えてこないという結果があったんですね。それを見るとまだまだ打ち出しが充分できてないようなところもあるんじゃないかと。

北野氏: 陸上競技で100m走るということは普通のシューズとは違いますし、普段履きとなるとデザインや価格が訴求されます。たしかにその比較となると、強く訴えるものがないかもしれません。どこを狙うかだと思いますがパフォーマンスが必要な部分のシェアや評価を捉えたら、アシックスもミズノも評価は高いはずです。

そこが強いのであれば、もっと強く広く展開していくべきだということは仰るとおりなんですが、値段を安くしようとすると数をたくさん作るか、品質を落とすかになりますから難しい。我々は品質を落としたくないし、数もそんなに作れるわけでない。そこが中途半端にならないことが大切だと思います。

北野氏:でもそういったところまでこなれた商品を開発していかないと、今後の広がりは少なくなるだろうということも理解しています。

北野氏:でもそういったところまでこなれた商品を開発していかないと、今後の広がりは少なくなるだろうということも理解しています。

ただどこまで幅を広げるか、どこを重点的に特殊していくかということになりますが、できればコアなシリアスなところを重視してお客様に買っていただくというのが理想的な形かと。

北野氏:野球ならイチロー選手や松井選手が使っているのを見て、かっこいいな、自分も同じものを使ってみたいなと思っていただけることが、ウチとしては一番マッチしますし、ゴルフでもプロの選手がミズノの商品を使って優勝すれば、あの商品は良いなと買っていただく。そこが我々の得意とする部分かと思います。

でもそこから派生しても野球やゴルフが一般的な趣味にはなり難いので、たとえばゴルフウェアが、もっとみんなが着たくなるウェアになるといった広がりを求めていくべきかとは思います。

しかしそこにはリスクもありますし、バブル経済が破綻して以降厳しい環境にはありましたから、我々としては着実な路線を進めようというのが基本的な考え方で、そこは無理はしないということでここまで来ています。ただここから先は少子化になってスポーツ人口も減少しますから、スポーツしない人や高齢の方々になにを提供していくのかがこれからの課題でもあります。

自分達は年はとってるけれど気持ちは若いんだと。あんまり年齢を言ってほしくないし、活動力とかチャレンジ精神は若い人に負けたくないという。そういうアクティブなシニアのマインドにどう応えていくことが、これから重要なテーマになるかと思います。

北 野氏: 年をとると足腰が弱くなってきますから、その機能をいかに補うか、腰や膝を如何にサポートするかとなると、そこはスポーツで培ってきた技術が活かされる部分だと思うんですね。

野氏: 年をとると足腰が弱くなってきますから、その機能をいかに補うか、腰や膝を如何にサポートするかとなると、そこはスポーツで培ってきた技術が活かされる部分だと思うんですね。

もともと我々のものづくりというのは、より早く走るとか、より高く飛ぶといった人間の機能を促進するために研究開発した商品を提供していますので、そういう意味では同じ考え方ではないかと思っています。

北野氏:バイオギアという、バレーボールの選手が膝や肘をサポートするパッドがあるのですが、それを改良して高齢者向けに商品開発しているものがあります。

陶山: 高齢者の健康的で安心安全なライフスタイルを提案する手段としては、スポーツの延長線上にあっても、スポーツではない切り口が欲しいところですね。「スポーツ」となると何か日常生活とは少し距離があるような部分がありますから。

北野氏:難しいのは「どこを向いて売るのか」という問題だと思います。そういった商品をスポーツ用品店に置いてあっても高齢者の方は買いに来られない。今の高齢者の方はどこで購入されてるかというと通販なんですね。実は今「実は! 腹筋くんライト」という商品がありまして、テレビを見ながら腹筋ができるという座椅子ですが、これが30万台も売れたヒット商品になっているんです。

北野氏: そこまではいかないですが、通販で30万台というとなかなかのヒット商品なんです。普段家の中でじっとしてるより腹筋を鍛えたいという方が買っていただいています。こうした商品はまだ単発ですが、今後はもっと打ち出していきたいですね。

北野氏: オリンピックは最も注目度の高いイベントですから、マーケティングの一環として活用させていただいています。商品の優位性、それを裏づけるパフォーマンスや記録によってミズノブランドの良さを知っていただく、ミズノのブランドイメージを理解していただくといった位置づけです。

北野氏:もちろん一番大きいのは選手の活躍ですが、1秒や1mで争っているところではそれを補完するものとして、モノの良さによって差がつく部分は非常にあると思います。そこを研究開発することで我々の技術も上がりますし、1秒でも1mでも実際に記録を出して頂くことによって我々の「技術の高さ」を広く知っていただけるという場になります。

北野氏:もちろん商品そのものもありますが、すぐに商売に繋がることではありませんので、延いては先々の消費行動を導いてくれるだろうと考えています。どちらかというと、コーポレートブランドを浸透させるという意味合いが強いですね。

北野氏:いくつかのプロ野球球団やプロサッカーチームや、マラソン大会などのサポートをしていますし、また年間数百回いろんなスポーツ選手を集めてミズノクリニックというのを行っています。

当然そこではミズノのロゴを目にしていただきますから、良い選手に商品を使ってもらって良いイメージを持っていただき、そこから購買に繋げたいという大きな役割りもありますが、スポーツ用品のブランド企業として、スポーツそのものを広めていくと共にミズノを理解してただくプロモーションとして活動しています。

陶山: CMで出しておられるロゴは「m」のモノグラムマークですか?

北野氏: 「ミズノ・ランバード」です。

北野氏: 現在は「ミズノ・ランバード」に統一しています。

北野氏: 現在は「ミズノ・ランバード」に統一しています。

北野氏: 「Mizuno」というワードマークだけというのは数年前まではありましたが、現在は「ミズノ・ランバード」に統一しています。

北野氏: 1980年に「Mizuno」というCIを導入しまして、それからずっとコーポレートブランドを出してきましたが、途中からプロダクトのマークを「ミズノ・ランバード」というマークに統一しています。今後は日本も海外も、コーポレートとプロダクトを同じロゴで訴求していくことになります。

ナイキの場合、あのスウォッシュ (Swoosh)マークをみてナイキと読む人もいるほど認知されていますが、ミズノの鳥のマーク「MRB」(ミズノランバード)を見て、ミズノと呼んでくれる人がまだまだ少ないので、今のところは「Mizuno」というワードマークも残していますが、できれば徐々に「MRB」だけにしていきたい。その時点では「Mizuno」というワードマークはなくなってくるでしょうね。

北野氏: たぶんイメージのほう強いでしょうね。かっこいい、あんなふうになりたいというイメージが実際の購買に繋がっていくんだと思います。選手と自分との能力の差がありますから、すぐには機能性というところは判らないと思いますし、それがすぐに自分の結果には繋がらないかと思いますが、やはり憧れということが先だと思います。

イチローはストイックで憧れている対象ではなるけれど、ちょっと自分たちと違いすぎるんじゃないかと思ってしまうと逆効果になる。もちろんクオリティも高く技術的に優れていることには違いはないんですが。

北野氏:一番有名なのがナイキのエアジョーダンですよね。ジョーダンを見て自分とは実力的に相当違うと思うのでしょうけど、「かっこいい」というイメージで商品が売れたかと思います。

北野氏:確かにこれからは機能だけでなく、「買いたくなる」といった情緒的なものも当然求められると思います。ただ我々のスタンスとしては。やはり「きちんとした良いもの」を作ることがまず先だと思っています。

そこに安心して買っていただくとか、買って間違いがないとか、持っていることに喜びを感じるとか、使って満足していただけるとか、そういった部分を情緒と言えば我々も提供できるかと思っています。従って取り立てて何か加えるといった、あまり性に合わない、取って付けたようなことはするつもりはないです。

北野氏: もちろん、それだけではだめだと思っています。そこに「文化」といったものや「情緒さ」を付け加えていかなければいけないとは思いますが。

陶山: サッカーのなでしこジャパンの活躍を見て、みんなワクワク胸躍るといった感動の要素はスポーツにはたくさんあるんですね。

陶山: サッカーのなでしこジャパンの活躍を見て、みんなワクワク胸躍るといった感動の要素はスポーツにはたくさんあるんですね。ナイキやアディダスと同じになる必要はないと思いますし、ファッションではなくベーシックで確かなものに支えられ、裏づけられた喜びや感動をお届けするという情緒的な要素やエモーショナルな盛り上がりを提供する、まさにそれが王道だとアピールするようなコミュニケーションをされていくことで、イメージがもっと伝わりやすくなると思います。

北野氏: 仰る通りですね。結局オリンピックで何に感動するかというと、選手が限界に挑戦して乗り越えたか、または乗り越えようと努力している姿に感動するんですね。

我々も、ものづくりの中で少しでも限界を乗り越えようと努力する、もしくは努力した結果を商品としてお届けしていますから、そこでお客様が期待していた以上のパフォーマンスを商品が示してくれることによって感動していただける。やはりそこを求めていくことが我々の本来の在り方なのかなと。

北野氏:規模やモノを追いかけるというよりは、もっとユニークな企業でありたいと思っています。ただ売上を上げるだけなら他にやり方があるでしょうが、常にウチはウチ。あくまでも良いものを作ってお届けする。もともと創業者が言った言葉に「ええもん作りなはれや」とありますので、それを連綿と今だに続いていて、そこに我々はこだわっています。それが不器用なのか、洗練されていないのかはわかりませんが、それが私たちの軸であると考えています。

北野氏: ええ、必ずしも良いものを創りさえすれば、ということではないかもしれませんんね。昔は品質機能が良ければ「良いもの」ということだったんですが、今はもっと幅を広げて、「お客様に受け入れられるもの」というところまで考えなければならないと思います。かといって、あまり広げてしまうのはどうかとも思いますが。

北野氏:ブランド力というのは企業力だと思います。どれが弱くてもやはりブランドとしてマイナスが出てくる。あまりブランドに関連した議論には出てこないかもしれませんが、人づくりをどうするか。マーケティングと人材、ブランドと人材、グローバル化と人材といった切り口も重要になるんじゃないかと思うんですね。

また、ブランドはヒト・モノ・カネ・情報に継ぐ第五の資産だと言われますが、仰るように人づくりがブランドの中に集約され具体化されていけば企業の大きなパワーになってくると思います。

ブランド視点からロイヤルティを持ち、モチベーションを持ちながら自己実現できるグローバルな人材をどう確保し、成長させていくかということは、大きなテーマでもあります。

北野氏: 企業内にはいろんな機能がありますが、どれか一つ低い機能があれば、会社の実力はそのレベルになってしまうと思います。そういう意味では全てを上げていかないといけない。人もモノもある程度のレベルに達しておかないとダメだと考えています。

北野氏: 企業内にはいろんな機能がありますが、どれか一つ低い機能があれば、会社の実力はそのレベルになってしまうと思います。そういう意味では全てを上げていかないといけない。人もモノもある程度のレベルに達しておかないとダメだと考えています。

究極は「人」になりますから、そこをどれだけ強くするか。ブランドを強くするというのは、やはり最後は「誰がやっているのか」で決まると思うんですね。「組織が」というより、「誰が」とうことのほうが大きい。それをどう見つけて、どう育成するかがすごく大事なんです。

北野氏: 我々もマーケティングディレクター制をとって、その人毎に通知簿のような評価をしていますが、やはり「誰がやっているか」によって、そのブランドや商品が伸びたり伸びなかったりという要素は大きいですね。

ミズノ株式会社 常務取締役

1948年生まれ1971年ミズノ㈱入社。人事総務部門を経て、86年TQC推進室マネジャー、89年生産統括室長、95年総合企画室部長、98年人事総務部長を歴任。2000年取締役に就任し、人事総務、法務、CSR、中国含むアジア・オセアニア、生産、品質管理を担当。92年香港ミズノ、94年上海美津濃を設立以来20年間にわたって中国を担当。

URL:http://www.mizuno.jp/

取材:2013年