HOME» ブランド対談 #21 »[ブランド対談]染色材料というモノのコト化。創業280年老舗染料店の進むべき道

ブランド対談 #21

[ブランド対談]染色材料というモノのコト化。創業280年老舗染料店の進むべき道

染色材料というモノのコト化。創業280年老舗染料店の進むべき道

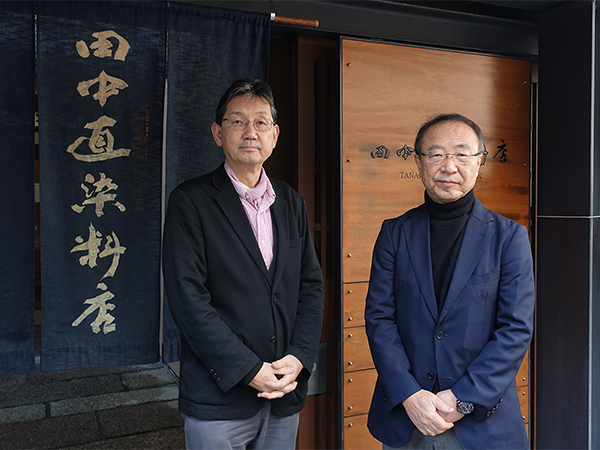

株式会社 田中直染料店

永く『材料』として特化されてきましたが、近年は「『染める』をより身近に」をキーワードに一般の方に染色を楽しんでいただけるように染色材料という“モノのコト化”、顧客体験の提案も行っておられます。今回のブランド対談では、時代を超えて継承してきた老舗の持ち味を、どのように次世代に繋げていくのかをお伺いしました。

今回は、甲南大学経営学部 西村順二教授、佐賀大学芸術地域デザイン学部 山口夕妃子教授と田中直輔社長を紹介いただいた社会保険労務士法人ソーケム代表社員の伊藤佳代特定社会保険労務士のお三方にもご同行いただきました。

田中氏: 我々のお客様はものづくりをされている方が多いので、これまでは作ったものを店に置けばお土産で買っていただけたけれど、ある時から体験の時代へとシフトしてきたんですね。さらにここにきてコロナ禍が影響して変わりつつあります。

うちも多くの方に染色体験をしていただこうと、「染めりえ倶楽部」という活動をしてきましたが、今は染色に直接関係無くとも何かのきっかけで繋がればいいかなと、レンタルスペースとして実習室をお貸しするサービスも取り入れています。

例えばつまみ細工のお教室の場合、先生が買ってきた色生地を使って生徒さんに教えてはるんですけど、やっぱり出来あいの色生地ではおもしろくない。自分で染めてみたいということで染色をしていただくというような感じです。

親父の頃は「うちはうちだけでやるんや」という方針でしたが、私の代になって今のお客様からさらに興味や関心をもっていただいている方に広めようと考えたのが「染めりえ倶楽部」。そしてこれは息子のアイデアですが、レンタルスペースにすることによって、うちの直接のお客様じゃ無いけどちょっと染色に関わる可能性のある人にお使いいただく。そこから染色に繋がればさらに広めていけるという新しい流れを作ろうとしています。

田中氏:そうです。例えば編み物教室で、毛糸はいろんなお店で売っているけれど、オリジナルの毛糸で編みたいという方もおられます。

それもイチから自分で染めてみたい。機械で染めたらキレイに染まるやろうけど、あえてむらむらに染まっているほうが手染めらしさがあって良い。そこに付加価値をつけて販売されている方もおられます。

田中氏:使い方を指導してくれる方がいらっしゃれば、そういう専門的なものを使うことも可能ですけど、やっぱりセットものからのスタートになりますね。YouTubeで『田中直染料店 京都の染料屋さんの染色動画』というチャンネルを作っているんですけど、そこで「やってみたいと思っても何を買えばいいか分からない」という課題が出てきたんです。

これは、京都文教短期大学ライフデザイン学科の生徒さんが、毎年うちの何かをひとつ取り上げて、マーケティングや販売にかけるという研究をしてくれてはるんですけど、うちのYouTubeチャンネルについて出てきた意見がそこやったんですね。

これを染めるにはこれを買えばできますよというセットがあればいいなと。セットを買って動画を見れば自分でできる、さらにZOOMを使えばオンラインでやりとりができる、そういう繋がりをもっと広めていくことが必要じゃないかとなったんです。

同時に御社には280年の伝統と歴史があり、経営理念もきっちり立てていらっしゃる、もちろんクオリティも確かなものがありますし、アフターサービスも充実されておられる。

そういう企業としての想いやコミュニケーションを、新しいお客様にどうお届けするかというところが、これからのテーマなのかなと。

田中氏: 確かにトータル的にはまだまだ考えていかんならん余地はあると思います。「こんなんやってみたらどうやろ」「あんなんやってみたらどうやろ」といろいろやってみて、どこかちぐはぐになっているところもあるので、そこをまとめていく必要があるなとは思いつつ・・・。

まずは、このコロナ禍の中でもおうちで染色を楽しんでいただけるような材料キットと、オンラインでのコミュニケーションを強化していこうと考えているところです。

田中氏:おかげさまで皆さん「染色といえば京都」という認識があるようなんですけど、染色の産地というのはいろんなところにあるのに、なぜか京都が本場みたいになっている。

それはもうこれ以上無いくらいありがたい話なんですけど、なぜそこに辿り着いたのか、その原点は何だったのかというのがちょっと分からんところもあって、我々からするとすごく不思議なんですね。

田中氏:西陣も大変ですからね。今はもう帯ではなくバッグや小物になってきて、結局着物じゃないんですね。ターゲットを若い層へ変えてでも続けていこうとなるとそうなってきますね。

田中氏:学生さんからご年配まであらゆる層がおられますが、ほとんど女性です。工業的な染色分野は男性が多いですが、自分でものづくりしながら販売も手掛けておられるのは、やはり女性が多いですね。

特に販売の仕方が男性とは全く違います。女性は「洗濯したら色落ちするよ」ってデメリットをポンポン言いながらも、「あなたに似合うし大事に使ってね」と販売しますけど、男性の場合、「俺が作ったんやからヨソにはないええもんや」となることが多いんかなと思ったりします。

そのレディ・メイドではなく手染めのモノというのは、例えばどういったシーンでお使いになるんですか?

田中氏:あるお客様が「これまで陶芸や日本画等いろんな趣味をしてきたけれど、最終的に染色にハマっている」と仰っていたのが印象に残っています。

つまり「手染めのモノ」は持ち歩ける、さりげなく人に見せられるし差し上げられる、ということなんですね。陶芸や日本画となると、わざわざ家に来ていただかないと見てもらえない、しかも差し上げてもどこに飾るの?となる。

田中氏:そのようですね。しかも皆さん話題にもとても敏感で、コロナ禍の初めの頃はゴム紐が無くなるくらいマスクを作られましたし、柿渋もどんどん売れました。我々のほうが「ええ!こんなのが売れている!」ってびっくりしていましたから(笑)。

田中氏:ブランドって自分たちが作るというより、お客様が勝手にまつり上げてくれてはると思っているので、逆に自分たちもお客様から与えていただいているものに自信を持つようにしていかないとあかんなという感覚ではおります。

田中氏:そうですね。一般的に売られている安い染料は染まりやすいけど落ちやすい、つまり「やすいやすい商品」が多いんです。うちの商品の特徴は、「プロが使う染料をご家庭でも使いやすく」となっています。素材などは、検品が厳しすぎてお客様から「おたくのB品は他所のA品と同じ」と言われます。

でもそこには限界を感じていて、A品なんだけれど特Aにはできないんですね。特Aやからって倍の値段にはできない。そうなるとB品だけが突出してしまって、「おたくのB品は質が良いからA品はいらん」という話になるんですね。

あまりにそこを強調しすぎてしまったので、今後はもう少し世間並のレベルにしたほうがいいかなと考えているところです。

例えば、絞り染めの伝統をもつ名古屋の有松では、有松しぼりの浴衣をオリジナルで作って街歩きをしようというプロジェクトを企画されたり、有田や波佐見焼の窯元では、クリエイティブディレクターの佐藤可士和氏がデザインしたオリジナル陶器を作ったりと、地域や産地の特徴を活かした活動をされていますが。

田中氏:昨年クリスマスの時期に社内でデザインしたオリジナルの「のれん」や「てぬぐい」を作ってみたことはありますが、自社ブランドになるような商品を作るというのはあまりやっていないんです。

我々はやはり「ものづくり」の手前、川上にいるんですね。もちろんTシャツや浴衣もやってやれないことはないんですけど、そこにデザインが必要になってきますでしょう。うちの場合はあくまでも材料を使っていただくためなので、そこまで完成度の高いものは対象に

していないんです。 例えば、ハンカチや手ぬぐいで基本的な染め方を学んでいただいて、その後に、次はTシャツを作ってみようかな、エプロンにしようかなと、お客様ご自身で変化させていける。そうした基本的な『染め方』の講習会をさせていただいています。

田中氏:我々ものづくりの際には縫い糸まで染まらないとあかんと、綿には綿糸、絹には絹糸ということにこだわってきたんです。

ところがユニクロの商品ってすごく染まりやすいけど、縫い糸はポリエステルなので白いステッチで残ってしまうんですが、それが逆に良いって言われたのはもう目からウロコでしたね。

田中氏:そうですね。私も最近はユニクロしか買ってないんですけど、白いシャツが汚れたら全部藍染にして着ています。でもやっぱりだんだん色がはげてくるんですね。それをまた染め直して着続ける。なんかどんどん捨てることができんようになりました(笑)。それに、今は白じゃないものを染め直すことも十分にあり得るなと考えています。

田中氏:日本人は昔から、振袖の袖を切って着て、染め直しては着て、その後はおしめになり最後は焚き付けにするという、もったいない精神がありましたよね。それがもう無いというか忘れられているようにも思います。

以前、「コドモト」という子育てママのグループが子どもの服の交換会をされていたんですね。兄弟姉妹がいると下の子たちはどうしてもお兄ちゃんやお姉ちゃんのお古を着ることになる。

お古を着ているのが写真でばれてしまうのがイヤなので、お互い交換し合いましょうということなんですけど、どうしても子どもの服なのでシミが残ってたりして気になる。そこで染め直してみようとなって全部藍染にしてみたら、これがとても好評やったんです。

おうちでもできますよってお教えしたんですけど、その後連絡が無いのでどうしたのか聞いてみたら、「全然分からないので教えてもらいながらじゃダメですかね」って言われたんですね。

やっぱりこれは自宅で失敗しながらでも、ここでこうしたな、ああしたなと記憶に残れば、自分でできるようになるんじゃないかと思ったんです。なのでこのコロナ禍の中でリモートのオンライン講習会が気軽にできるようになったのは、逆に有難いことでしたね。

アナログで手間ひまかけてやるということで、精神的なゆとりや楽しさが生まれ、モノはいつのまにかコトや体験になる。それがプロモーションや拡散を通じて最終的にモノがウリに繋がっていく。

そういう『モノから始まってコト・体験から、またモノへ』という“天使のサイクル”をいかにうまく回してビジネスとして結果を出すかが今後の課題になってくるのではないでしょうか。本日はありがとうございました。

1961年生まれ。1984年 東日本学園大学薬学部(現:北海道医療大学)卒。1984年 株式会社田中直染料店入社。2000年 代表取締役就任。2001年 九代目継承。京都精華大学テキスタイルデザイン学部非常勤講師(2015年~2018年)、京都光華女子短期大学非常勤講師、宇都宮大学非常勤講師、韓国祥明大学非常勤講師、中国清華大学非常勤講師、中国人民大学非常勤講師、田中直染料店定期講習会講師。

株式会社 田中直染料店

〒600-8427 京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312

https://www.tanaka-nao.co.jp/

YouTubeチャンネル

『田中直染料店 京都の染料屋さんの染色動画』

取材:2020年12月

| 2021/08/27 |