HOME» 最新情報 »9/6(金)9/7(土)2024年度東阪合同夏季合宿研究会in大阪開催の報告

最新情報

9/6(金)9/7(土)2024年度東阪合同夏季合宿研究会in大阪開催の報告

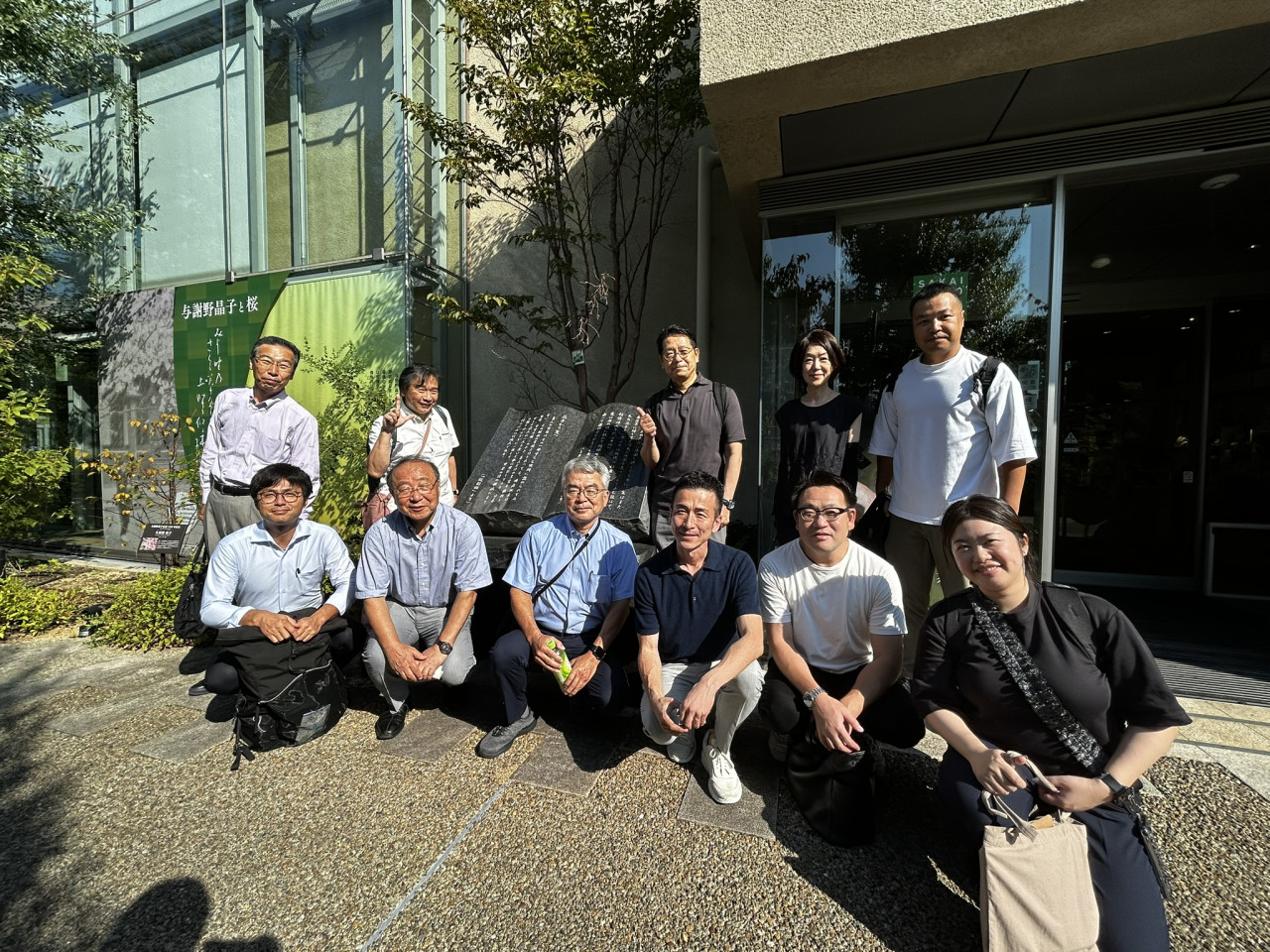

厳しい残暑がつづく中、20名程のご参加をいただき、成功裡に夏季合宿研究会を開催することができました。

「地場産業とブランド戦略経営」をテーマとして、大阪・堺の地場産業の視察と研究会を行いました。

文化二年(1805年)の創業から世界でも有数の切れ味を誇る伝統工芸品・打刃物を製作する株式会社和泉利器製作所・「堺刀司」様、同じく堺のまちで育まれた伝統技法・注染を生かしたモノづくり・ブランドづくりを進める株式会社ナカニ様を訪問し、翌日は、当所会員でもあり、堺の地場産業や伝統文化、ブランドを支える問屋として新たな事業に取り組む株式会社ハヤシ様のオフィスビル会議室にて研究会を開催しました。

全体を通して、伝統文化とともにある地場産業を支えるための物流、商流、情報流といった産業活動の革新や、顧客・お客様との関係性の質や構造の転換を図るためにブランドを「知る」「磨く」「語る」方法など、ブランド戦略経営に関する意見交換を行うことができ、今後のBSMIの活動についても議論を深めることができました。

これも快く訪問を受け容れていただいた株式会社 和泉利器製作所・「堺刀司」様、株式会社ナカニ様、また講演をいただいた株式会社情報工房の橋本様、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社の塙平様、ハウス食品グループ本社の濱野様、そして講演や企業訪問、現地コーディネートまで引き受けてくださった株式会社ハヤシの林様をはじめとする皆様のご協力のおかげです。この場を借りて、あらためて御礼申し上げます。

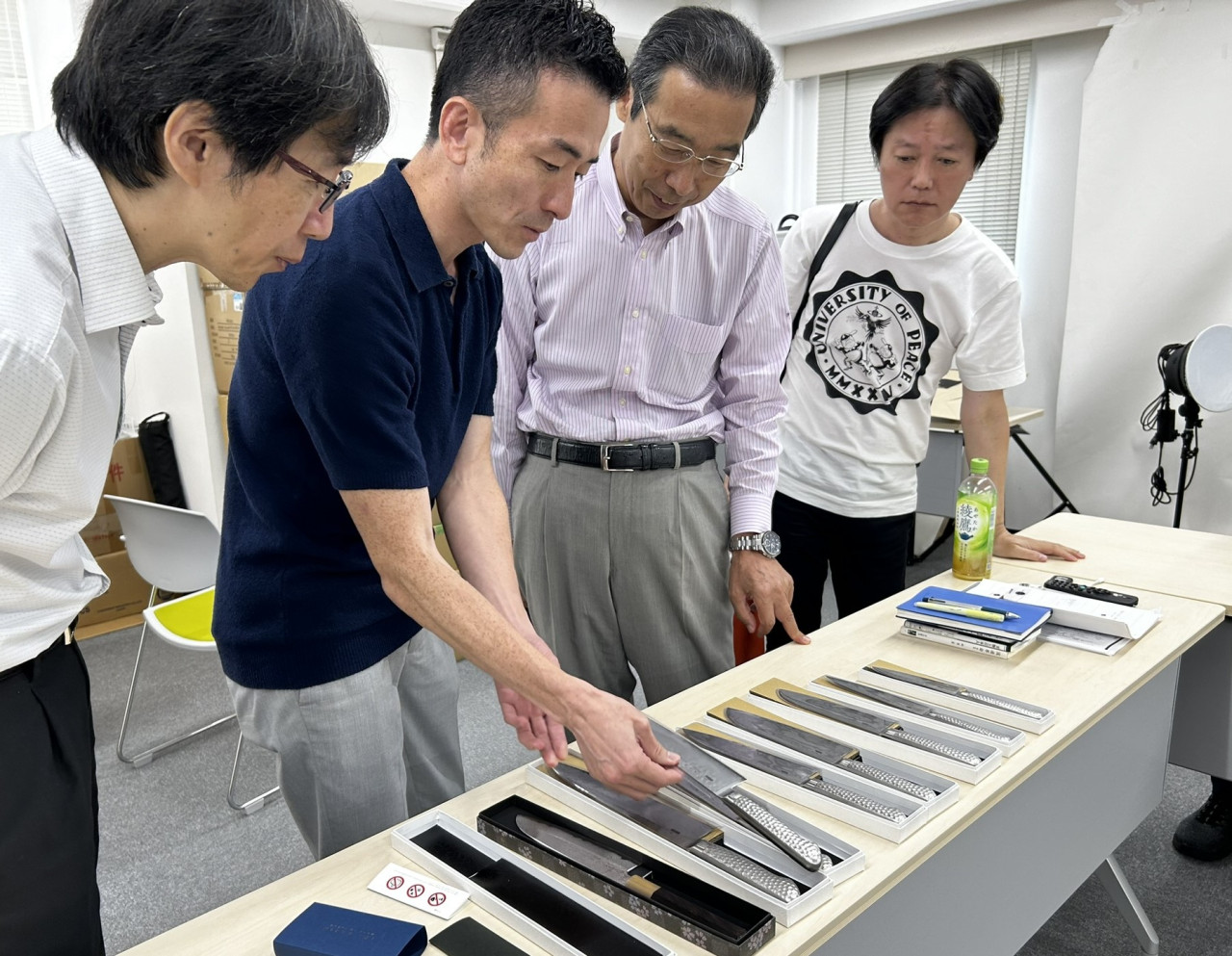

【株式会社和泉利器製作所・「堺刀司」】

堺打刃物の歴史、「鍛冶」「刃研ぎ」「名入れ」といった分業制による製造工程、職人や問屋の現状について、信田会長からお話をいただきました。

仁徳天皇陵が構築された5世紀頃の時代にまで遡る、堺打刃物の歴史の深さに圧倒されながら、陵墓築造の「鋤や鍬」の製造を源流として、戦国時代には「鉄砲・日本刀」、江戸時代には「たばこ包丁」、そして現在の「料理包丁」へと、各時代の要請やニーズに応えてきた堺打刃物の変遷について学びつつ、ブランド戦略経営の観点から、堺打刃物の品質をどのように管理していくのか、また次の時代を担う職人の育成や、技術発展の方向性など、活発な質問や意見交換がなされました。

【株式会社ナカニ】

伝統技術である注染による手ぬぐい染め工場を訪問し、非染色部分に防染糊を塗る「糊置き」、上から湯を注ぎ下から色を付けていく「壷人」、 “川” と呼ばれる洗い場での「水洗い」、天井の高い乾燥部屋での「伊達干し」といった工程を、中尾社長に一つひとつ説明していただきながら見学をしました。

もともと「和晒」や「手ぬぐい」の産地であり、注染の伝統技術も一緒に積み重ねられてきた堺市・毛穴地域の歴史と共に、16年前から開始したブランドづくりの経緯や取り組みについてご紹介いただきました。注染による「にじみ」の美しさや魅力を発信し、職人の手作業に対する理解を深めるための、直営店の出店や体験工場、SNS等を活用したオンライン販売、また次世代の担い手・職人の育成や労働環境の改善・リスクヘッジなど、インターナルブランディングの観点からも有益なブランド戦略経営に関する議論や意見交換がなされました。

【研究会】

初日の視察を踏まえた上で、今回のテーマやBSMIの運営に関する議論を深めるため、株式会社ハヤシのオフィス会議室にて研究会を行いました。

まずは株式会社ハヤシ・常務取締役の林様より「創業100年」に向けた問屋の課題と未来についてご講演をいただきました。戦後の金物問屋として創業し、現在まで受け継いできた問屋の歴史と共に、堺のモノづくりの歴史や日本の伝統文化を新しく伝えていく「佳輪」の事業を紹介いただき、現代における卸売業の価値や存在意義について議論を交わしました。

続いて、株式会社情報工房の橋本様より「ていねい通販(株式会社生活総合サービス)」との共同で取り組んでいるLINEコミュニケーションの企画・実装について講演をいただきました。「勘定」ではなく「感情」を大切にし、商品ではなく顧客接点を軸とした新指標を活用し、お客様との関係の質を高めることを目指した取り組みに対して、活発な意見交換がなされました。

その後、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社の塙平様、ハウス食品グループ本社の濱野様より、コモディティ商品のロイヤルティに関わる取り組み事例の紹介・問題提起をいただき、顧客接点や顧客価値等に関する議論をさらに深めました。

【最後に】

独自の歴史と伝統文化をもつ堺のまちに浸りながら親睦と交流を図ることができました。

視察や講演、コーディネート等、ご協力いただきました皆さまに、

改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。

| 2024/09/30 |