HOME» 定例研究会開催レポート »【開催レポート】2024年3月度 東京第23回フォーラム

定例研究会開催レポート

【開催レポート】2024年3月度 東京第23回フォーラム

アフターコロナ時代に再開が期待される新たなグローバリゼーション、IoT、ビッグデータ、AI、ロボットなどをベースにしたイノベーションやデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation: DX)といった、ビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することが求められています。今回のフォーラムでは、グローバル規模で社会課題をも解決すべく旺盛な事業展開を行っているベンチャービジネスの新進気鋭の経営トップをお招きして、ブランド戦略経営の観点から、その特筆すべき事業内容、成功の秘密や将来課題について議論しました。

高木 克典 当研究所事務局長(マックス・コム株式会社代表取締役)の司会のもと、はじめに関西大学東京センター・事務局の小林 亮介 氏から開会の挨拶をいただき、陶山理事長から本フォーラムの解題提起を受けて、3名の講師より講演をいただきました。その後、コメンテーターとして株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー・代表取締役社長の池崎 秀和 氏にも加わっていただき、陶山理事長のコーディネーターによるパネルディスカッションを行いました。

一般社団法人 ブランド戦略経営研究所 陶山 計介 理事長

陶山理事長:トップマネジメント、マーケティング、広告、広報、知財といったビジネスに役立つオールジャパンの全く新しいシンクタンクとして設立した一般社団法人ブランド戦略研究所(BSI)は、10周年を期に2020年11月に現在のブランド戦略経営研究所(BSMI)に名称を変更いたしました。

マーケティング戦略と知財戦略を基軸にしながら、人材開発戦略、営業戦略、生産戦略、研究開発戦略、財務戦略といった様々な機能戦略の連携を通じた「ブランド戦略経営」を推進することを目的として、調査研究、教育研修、普及活動、出版広報活動等を行っています。これまで、『日本型ブランド優位戦略』(ダイヤモンド社、2000年)、『インターナルブランディング』(中央経済社、2021年)、『地域創生マーケティング』(中央経済社、2021年)、『地域創生と観光』(千倉書房、2022年)といった出版を通じて研究成果を公表・発信しています。

直近では2024年の3月に、当研究所会員でもある文野 直樹氏(株式会社イートアンドホールディングス・代表取締役会長)と陶山、そして当研究所理事の伊藤 佳代氏(社会保険労務士法人ソーケム代表社員)により『大阪王将の「超える」経営』(幻冬舎MC)を発刊しました。

本日のフォーラムのテーマは「新鋭グローバルベンチャーの事業展開とブランド戦略経営」であり、新たなグローバリゼーション、IoT、ビッグデータ、AI、ロボットなどをベースにしたイノベーション、DX、さらにはサステナビリティ・トランスフォーメーション(Sustainability Transformation: SX)を先導し、企業価値の面でも国内外の企業に大きな影響力を発揮してきているベンチャー・スタートアップの事業内容、成功の秘密、将来課題を「ブランド戦略経営」の観点から探ります。具体的には下記のようなトピックスからテーマ内容を整理し、理解を深めていきたいと思います。

本日のトピックス:

①ベンチャー・スタートアップの起業とその後の成長を可能にする条件として考えられるヒト、モノ、カネ、技術、ビジネスモデル、情報などでとくに大事なモノは何か。

②ベンチャー・スタートアップの創業者ないし経営者に求められるアントレプレナーシップや企業家精神、ビジネスアイデアの背景を探る。

③ベンチャー・スタートアップにおける「ブランド戦略経営」の意義や課題を検討する。

④DXやサステナビリティをはじめとする今日の経営環境下における企業のイノベーションを進める上でベンチャー=スタートアップが提起しているものを抽出する。

本日講演いただく講師ですが、一人目は江口康二 氏(株式会社メディロム 代表取締役CEO)、二人目は鶴巻日出夫 氏(株式会社FOMM代表取締役)、三人目は坂野哲平 氏(株式会社アルム 代表取締役社長/株式会社ディー・エヌ・エー メディカル事業本部長)の3名です。またパネルディスカッションには特別ゲストとして、池崎秀和 氏(株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー 代表取締役社長)にも加わっていただき、この4名でテーマに関する議論を進めて参ります。

本日のキーワードでもある、ベンチャーやスタートアップは、通常、次のように定義されています。

●ベンチャー:一般的に大企業の枠組みでは取り組みにくい独自の技術や新しいアイデアを実践し、成長している企業。

●スタートアップ-:創業間もない(3年ないし10年以内の)段階のベンチャー。通常、規模が小さく、リソースも限られているが、新しいビジネスモデルや製品・サービスにより新たな市場を開拓し、社会に新しい価値を提供したり、貢献することによって事業の価値を短期間で飛躍的に高め、株式上場や事業の成長を目指す短期的・財務志向強い企業や組織。

両者に共通していることは、一般的に大企業の枠組みでは取り組みにくい独自の技術や新しいアイデアを実践し、新しいビジネスモデルをもって成長している、比較的若い企業であることです。特に、時代を反映した革新的で進化するビジネスモデルにもとづくアントレプレナーシップやリーダーの掲げるビジョン、それを深く理解するなかで全社員が一体となり、やる気と自発的な行動を起こす企業を指します。

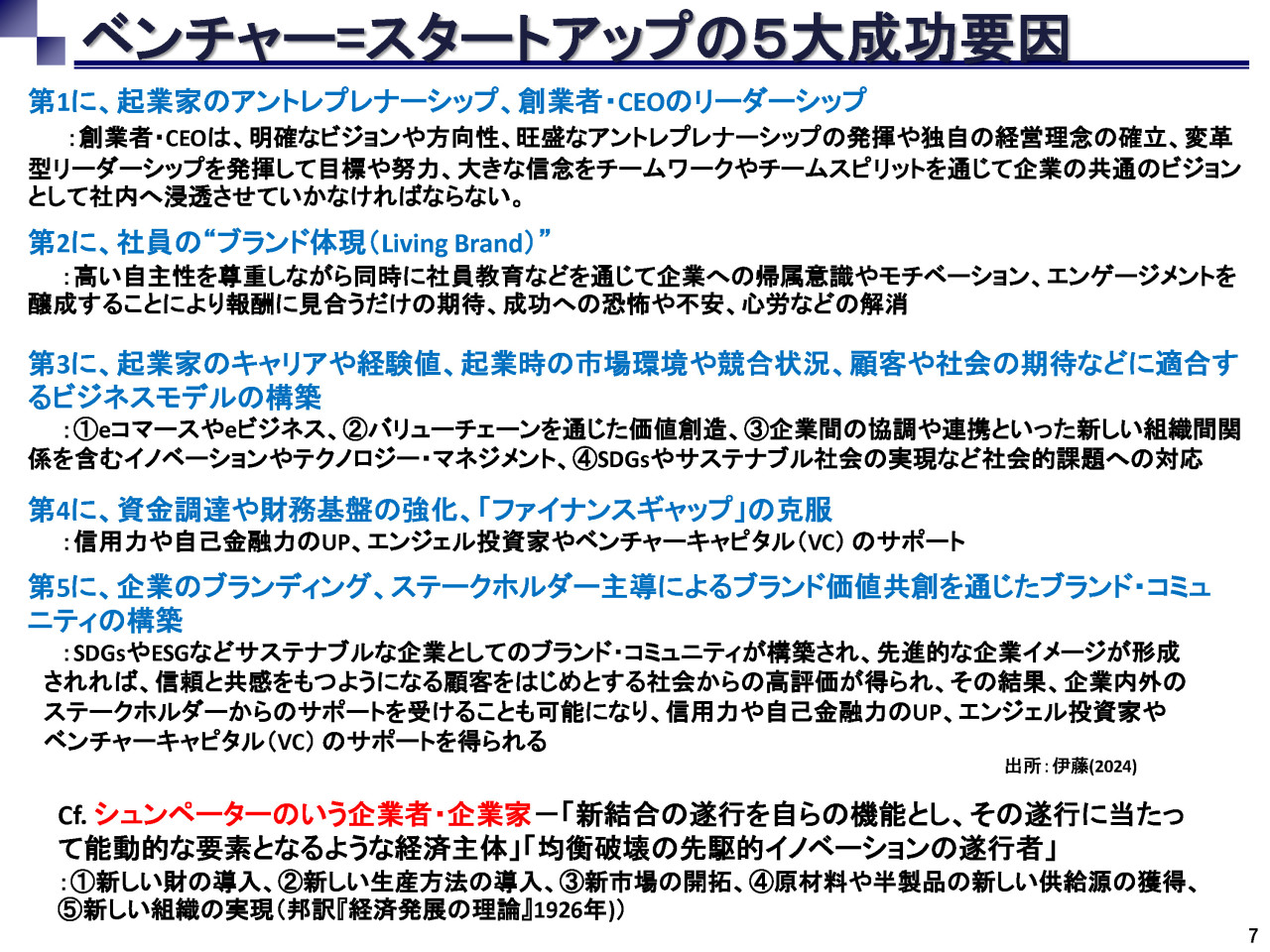

こうしたベンチャー・スタートアップが成長していく要因について先行研究からみると、次の5つの成功要因があげられています。

ベンチャー・スタートアップの5大成功要因

①起業家のアントレプレナーシップ、創業者・CEOのリーダーシップ

②社員の“ブランド体現(Living Brand)”

③起業家のキャリアや経験値、起業時の市場環境や競合状況、顧客や社会の期待などに適合するビジネスモデルの構築

④資金調達や財務基盤の強化、「ファイナンスギャップ」の克服

⑤企業のブランディング、ステークホルダー主導によるブランド価値共創を通じたブランド・コミュニティの構築

シュンペーターのいう企業者・企業家は、「新結合の遂行を自らの機能とし、その遂行に当たって能動的な要素となるような経済主体」「均衡破壊の先駆的イノベーションの遂行者」を指しますが、これがまさに起業家であり、アントレプレナーであると考えます。本日登壇いただく4名の講師・パネリストの講演やディスカッションを通じて、「ブランド戦略経営」の観点からベンチャー・スタートアップの成功要因、将来課題について探りたいと思います。

以上、本日のフォーラムの解題とさせていただき、これから講師の方とのお話の中で深堀していけたらと思います。

Profile:一般社団法人ブランド戦略経営研究所理事長。関西大学名誉教授。京都大学博士(経済学)。『ブランド・エクイティ戦略』(共訳著、ダイヤモンド社)、『日本型ブランド優位戦略』(共著、ダイヤモンド社)、『よくわかる現代マーケティング』(共編著、ミネルヴァ書房)『インターナルブランディング:ブランド・コミュニティの構築』(共著、中央経済社)、『地域創生マーケティング』(共編著)などブランド・マーケティング研究の第一人者。日本商業学会元会長。

株式会社メディロム代表取締役CEO 江口 康二 氏

江口講師からは、米国ナスダック市場へのダイレクト上場に至るまでの経緯や上場後の事業展開をはじめ、リラクゼーション事業をベースとしたイノベーティブなヘルスケア事業、ヘルステック事業の国内外における展開、日本のベンチャー企業が世界で活躍するための提言についてお話いただきました。

江口講師:株式会社メディロムは2000年に設立され、2020年12月には米国ナスダックに日本企業として21年ぶりにダイレクト上場しました。本日は、メディロムの事業、特にグローバル市場における事業展開についてお話し、私たちメディロムの経験や視点から、今後の日本のベンチャー企業が世界で活躍していくための情報共有や提言についてお話します。

米国ナスダック上場の背景

2020年4月に新型コロナウイルス感染拡大を受けて緊急事態宣言が発令され、メディロムが展開する300店以上のリラクゼーション店舗も、他のショッピングモールやショップと共に閉鎖されました。

売上が突然ゼロとなり、経営は危機的状況に陥りました。政府からの経営継続助成金も300店舗以上を展開するメディロムには不十分な支援額で、また銀行からの新規融資も全て断られ、コロナ禍以降4年間、借り入れができない状態に陥りました。残された選択肢は株式による資金調達しかありませんでしたが、東京証券取引所の上場には、通常3年の準備期間が必要です。一方、米国のナスダック市場では、半年間で上場が可能であることを知り、生き残るために上場を決意しました。

2020年4月末にナスダック上場を決意して、アメリカの監査法人を探すところから始め、同年7月末に監査が終了。監査法人や弁護士などの協力を得て、9月末には有価証券報告書を提出、11月に承認が下り、12月29日に上場を果たしました。このわずか8ヶ月間のプロセスを経て、約14億円の資金調達ができたのです。

上場した年は、コロナ禍の影響もあり、大幅な減収減益、赤字転落となりましたが、その後の売上は回復基調に転じ、企業成長が期待されています。これには世界に誇るアメリカ市場の懐の深さを感じました。

迅速に資金調達ができるナスダック市場の環境を活用して、メディロムは短期間で必要な資金を調達し、経営再建することができました。また米国市場での上場は、グローバルな投資家からの注目を集め、企業価値の向上にもつながっています。

●メディロムについて

メディロムは主力事業として、ストレッチやボディケア、フットケア等の展開しているリラクゼーション事業「Re.Ra.Ku」、またアプリケーション事業「Lav(ラブ)」、ハードウェア事業「MOTHER Bracelet」の3つを行っています。

リラクゼーション事業:Re.Ra.Ku

Re.Ra.Kuグループ店舗は全国で309店舗を展開(2024年7月末現在)。特に関東圏では、スパラクーアやスパジアムジャポンなどの有名な温浴施設にも出店をしています。

良い場所で出店ができているのは、高い品質のサービスにあります。一般的なリラクゼーション会社は、業務委託を使って平均サービス単価が3000円台となりますが、Re.Ra.Kuでは常用雇用をし、業務指示として再研修を促しサービス品質の維持・向上をすることで、平均単価 7000円を超える、対価に見合った高品質のサービスを提供しているのです。

アプリケーション事業:Lav

リラクゼーション事業をベースとしながら、コロナ禍を経てイノベーションを起こし、新しい事業を2つ立ち上げました。その一つが「Lav」というアプリケーション事業です。

自社開発したヘルスケアアプリ「Lav」は、ヘルスケア版のUBERモデルであり、生活習慣の改善を支援する専任コーチとのマッチング機能や、毎日の食事や運動量等を記録する機能を備えています。専任コーチは、チャットを介してユーザーの食事、運動、睡眠などのデータを基に個別アドバイスを提供し、生活習慣の改善をサポートします。

Lavの最大の特徴は、ユーザーが好きなコーチを選び、そのコーチがチャットを通じて見守ってくれる点です。これがモチベーションの維持につながるのです。

20年以上にもわたりリラクゼーション事業を行うなかで気づいた点として、お客様を本当の健康に導くためには、お店だけではなく、生活習慣へのコミットが必要ということです。三大成人病やガンも、結局は生活習慣病の一つであり、生活習慣にコミットしなければ良くなりません。そこで、お店の外でもコミットを可能にするLavを使ったヘルスケア・サービスを始めました。

Lavを用いた特定保健指導

「Lav」による生活習慣の改善指導は、現在、国の特定保健指導に採択されています。特定保健指導とは、特定健診(40-74歳対象)から疾病リスクが高い、いわゆるメタボの方を対象に、生活習慣病予防を目的とした、生活習慣の改善を支援する国の制度です。

国の方針が治療から予防へとシフトし、未病(メタボ)対策を実施しない健康保険組合にはペナルティが課されます。そのため、Lavを通じた特定保健指導は、ユーザーが無料で受けられるB2B2Cモデルを採用し、健康保険組合がその費用を負担する仕組みとなっています。

Lavのユーザーは好きなコーチを選び、2か月間のプログラムを共に歩むと、体重は平均約3kg、最大で11kg近く減少し、健康診断結果の改善ケースも数多く報告されています。無理な運動や食事制限をしなくとも、「今日はたくさん歩きましたね」、「昨日の食事は素晴らしいバランスですよ」と褒め続けると、人は痩せて健康になることができるのです。

ハードウェア事業:Mother

次に「 MOTHER Bracelet®︎(以下「MOTHER」という。)」という新しいデバイスを作りました。MOTHERは、世界初*となる24時間365日充電不要の活動量計であり、温度差発電(ゼーベック効果)とソーラーパネルを組み合わせた技術を採用しています。太陽光と温度差のダブルで発電を続けるため、充電不要で常にデータを取り続けることが可能です。

MOTHERを作った理由は、睡眠を可視化するためです。先のLavプログラムでは痩せる人と痩せない人の偏差が存在し、その要因は睡眠にありました。6-7時間以上の深い睡眠を取っている方は基礎代謝が上がり、自律神経が整い、痩せやすい体になります。

そこで睡眠を可視化できるスマートトラッカーMOTHERを開発しました。MOTHERは、心拍数、体温、睡眠の量と質、活動量と正確な消費カロリーなどヘルスケアの基本となるバイタルデータを取り続けます。生活防水機能も備えているため、入浴中やサウナ内でも使用可能です。同様のデータが取れる中国やアメリカの製品が多数ありますが、就寝時等に充電が必要となるため、トラッカーを外してしまい睡眠は可視化されません。

充電不要のほか、SDK(Software Development Kit)を解放している点にもMOTHERの特徴があります。現在、市場にある他のトラッカーのデータは、クローズ戦略を採っていますが、これと対照的に、MOTHERはオープン戦略を採用することで、取得したデータを自由に活用できます。

MOTHERを用いた集中管理システム

充電不要かつデータ開放は、見守りの集中管理システムの構築を可能にします。

私たちはゲートウェイを作ることで複数のMOTHERを同時接続し、バイタルデータを自動取得・集中管理するシステムを構築できます。例えば、病院や介護施設などにおける見守りは、MOTHERとゲートウェイを介することで瞬時にデータを収集してモニタリング可能です。また体温・心拍異常、転倒、緊急SOS(MOTHERの表面を5回以上叩く)などの異常を検知した際には、アラートと共に指定の連絡先に自動でSMS送信されるシステムも構築しています。

MOTHERが解決する社会課題

見守りの集中管理が解決する社会課題は、医療や介護分野をはじめ、運送業や製造業、国防に関わる分野などにおいて数多く存在し、次のような課題解決に活かされています。

課題解決

①介護業界:介護士の人手不足問題をデータ集計・管理の観点から解決

②運送業界:物流2024問題に直面する運送業界をサポート

③建設・製造業界:建設・製造業の熱中症対策・緊急時の見守り

④国防業界:過酷な環境下における隊員の体調管理

●提言

MOTHER開発の背景

リラクゼーション事業をベースとして、イノベーティブな製品とシステム開発し、ヘルスケア・ヘルステック分野への進化を果たしてきたのがメディロムです。

もともと、睡眠のトラッカー、集中管理を行うイノベーティブなテクノロジーを探していたところに、「充電不要の特許をもつベンチャーがシリコンバレーにある」とテック企業を紹介されたことが開発のきっかけでした。ところが渡米すると、仲介者が現れないままに、特許を持つマトリックス社のエンジニアとCEO・CFOとの 5対1 の状態で、通訳もいないままに商談に臨みました。結果的には、双方で納得する話し合いができ、その日の内に、先方と共同開発をしようということで、エクスクルーシブ契約が締結されて、パテントが使えるようになり、今回ご紹介した世界初*となる24時間365日充電不要の活動量計ができたというのが経緯です。こうした経緯を踏まえて、日本のベンチャーが世界で活躍するための提言として、2つお話します。

*WPO、PATENTSCOPE、科学技術センター、J-GLOBAL、J-PlatPatなどにより、ゼーベック効果を利用した充電不要の活動量計に該当する知的財産を確認(2021年7月3日 ESP総研調べ)

決裁者が自ら交渉に臨み、その場で即決する

決済スピードは非常に重要です。私はシリコンバレーの現地ビジネスパートナーから「すぐにディールができるのはありがたい」と言われます。一方で、日本のビジネスマンは「アノーイング(鬱陶しい)」と見られることが多いようです。彼らの多くは、会社のロゴの前で写真を撮り、話し合いの場でも写真を撮って持ち帰るだけで、何ヶ月もレスポンスがなく、現地のコミュニティからは敬遠されがちです。対照的に、中国や韓国のビジネスマンは、決済権を持った人がその場で即決するため、スムーズに取引が進みます。

世界で活躍するためには、このような迅速な対応が必要です。決裁権を持つ人物が交渉に臨み、その場で即決すること、または即決できる権限を持つ人を送ることが重要です。

日本人コミュニティを避け、現地コミュニティに参加すべき

もう一つ、海外の日本人コミュニティは、非常に厄介な存在だということです。ベトナムやサンフランシスコにはいくつかの日本人コミュニティがありますが、彼らは「ここを仕切っている人を紹介する」「裏で手を回しておく」などと新参者を束縛する行動を取ります。これは現地でのビジネスに悪影響を及ぼします。

大事なことは思い切って現地のコミュニティに入っていくことです。私は、日本人同士で仕事をして成功した経験がほとんどありません。全て同じように当てはまりませんが、日本人コミュニティに依存せず、現地の人々とのネットワークを構築する必要があります。

日本のベンチャーが世界で活躍するためには、上記の点を改善しながら、日本企業のプレゼンスを高めていくべきだと提言します。以上、ご清聴ありがとうございました。

株式会社メディロム 代表取締役CEO

Profile:1973年生まれ。東京都出身。新卒で自動車流通ベンチャー企業に入社。 インターネット事業部長に就任後、独自に開発したビジネスモデル特許 「プライスダウン・オークションシステム」で「日経優秀商品・サービス賞」を受賞。その後、最年少役員の経験を経て独立。2000年に株式会社メディロムを設立。ヘルスケア総合商社をビジョンに掲げ、 ヘルスケアデータベースの蓄積を目的に現在3つの事業を展開している。 2020年12月29日にNASDAQ Capital Marketにて新規上場。日本企業として21年ぶりのダイレクト上場という快挙を成し遂げた。

株式会社FOMM 代表取締役 鶴巻 日出夫 氏

鶴巻講師からは、水害対応を目指し、水に浮く小型電気自動車の開発を行うFOMMの設立経緯や開発の歴史、また「軽自動車の革新」をテーマとしたEV開発、既存のガソリン車をEVへとコンバージョンする取り組み等を通じて、FOMMが描く未来ついてお話をいただきました。

鶴巻講師:「FOMM(フォム)」は、First One Mile Mobilityの頭文字を取ったものです。元々、通信業界で使われる「last one mile」は、顧客やお客様との最後の接点のことを意味します。これと反対に、私たちはお客様を出発点と考えて「First One Mile」、ここに「Mobility」を加えて社名としました。お客様の「最初の一歩」となる近距離移動体を実現するモビリティメーカーを目指しています。

設立のきっかけ

2011年の東日本大震災では、避難中の車内で亡くなられた方が700名いらっしゃいました。車での避難が渋滞を起こし、そこに津波が来てしまったことから、車による避難の是非が問われました。しかし、小さな子ども連れの方、足腰が悪い方、ケガや病気の方は、走って逃げることができません。この時もし、水に浮く電気自動車があれば、助けられる命があったかもしれない。このような思いから、また私が福島県出身ということもあり、2013年2月4日に株式会社FOMMを設立しました。

株式会社FOMMについて

経営理念は次の3つ掲げており、設立した当初から変わっていません。

(1)これからの『移動』に適したMobility:

私たちは小さなモビリティに特化しております。様々な統計がありますが、自動車はサイズに依らず、通勤などに一人で乗ることが多いため、無駄を省き、できるだけ小さく、少ない人数で乗れる電気自動車が良いと考えています。

(2)地球環境保全への貢献:

普通のガソリン車は走行して燃料が減れば車体は軽くなりますが、バッテリーは使用しても車体の重さは変わりません。小さい電気自動車は搭載するバッテリーも少なく済みます。またライフルサイクル・アセスメント(LCA)の観点でも、部品の制作、組み立て、使用、廃車まで、トータルのCO2削減ができるのは、小さなモビリティではないでしょうか。

(3)地域経済発展への貢献

小さなモビリティに特化した生産工場である「マイクロファブ」は、プレスや塗装をせず、組み立てだけで済みます。そのため自動車産業がない地域でも、非常に少ない投資で工場ができ、雇用が生まれます。貧しい地域であっても雇用を生み、子供たちが普通に学校や病院に行ける世の中にしたい。これは創業当初からの強い思いです。

私たちの会社は3つありますが、FOMMは今年2024年に11年目を迎えます。スタートアップベンチャーで10年続けられる会社は5-6%と言われますが、本当に大変な思いをしながら継続しています。

創業当初から掲げている事業キーワードは、Mobility Technology(小型モビリティの企画・開発)、Mobility Service(小型モビリティ・技術を活用したサービスの企画・開発)、Micro-Fab(小型モビリティ製造に適した生産システムの提供)の3つです。特にFOMMでは、Mobility Service、Micro-Fabを継続し、コンバージョンEVなどを中心に進めていきます。

開発の歴史(FOMM ONE)

開発の歴史を振り返ると、FOMMを設立した2013年から、ほぼ毎年1台のペースで試作車を開発し、少しずつレベルアップを図ってきました。2019年に開発したFOMM ONEで、タイの型式認定を取得して、ようやく量産・販売を開始し、タイの株主企業のカーシェアリング用に130台ほど使用されています。日本でも2021年1月に並行登録という形で軽自動車のナンバーを取得し、2021年3月からさいたま市で実証実験を行っております。

FOMM ONE(4人乗り)の特徴のひとつは、アクセルの踏み間違いで暴走しないこと。ハンドルの左右に1個ずつアクセルレバーがあり、ブレーキは足で操作します。最近も、アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違える事故が発生していますが、こちらでは踏み間違いは起きません。

また、高い効率性をIn-wheel Motorにより実現しています。In-wheel motorのEVは二輪車ではよくありますが、四輪車で量産したものは、私も開発に携わったトヨタグループ会社のコムス初期型に続く2例目だと思います。

設立当初から水害対策が目的であったため、水に浮いて動ける機能はもちろんですが、バッテリーを手で交換できるという点も、重要なテーマでした。

タイでは毎年秋口に水害が発生します。水害で孤立した村にFOMM ONEを使い、救援物資を運んでみると、水深が深い場所でも完全に浮いて、自由に動かすことができました。実際タイでは、雨がたくさん降り、道路がすぐに水浸しになってしいますが、このような場所でも「救援物資の配達ができて良かった」との声をいただきました。

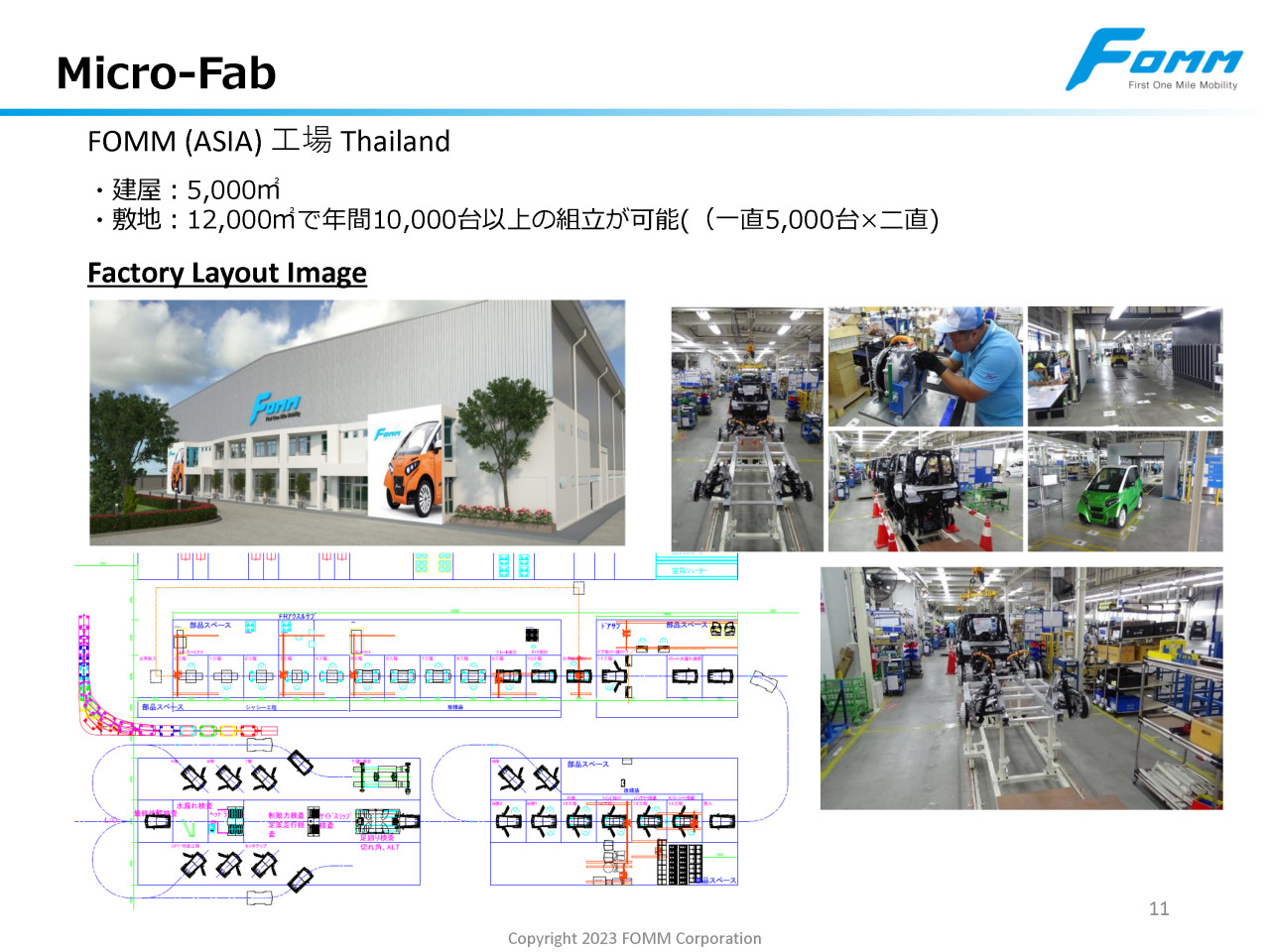

タイのマザー工場であるMicro-Fabは、敷地12,000㎡、建屋5,000㎡の非常にコンパクトな工場です。9つの工程で車が完成し、検査工程を経て出荷します。ここはレンタル工場で、コロナ禍で稼働を止めてからは、自動車部品メーカー工場の一角を借りて生産をしています。

FOMM ONE発売後2年間は売れましたが、コロナ禍で部品が手に入らなくなり販売台数が落ち込みました。私たちの部品の7割はタイで生産していますが、残りは日本やアメリカ、マレーシア、中国、台湾、スペインなどから調達しています。さらに現在、タイではBYDなど中国のEVがたくさん入ってきており、苦戦しています。

日本国内では、2021年にナンバーを取得して以来、2024年1月末時点で販売数は46台ほどです。積極的に営業をしていないため数は少ないですが、トヨタやホンダ、アイシンなどのメーカーは購入して、様々な調査に使われています。

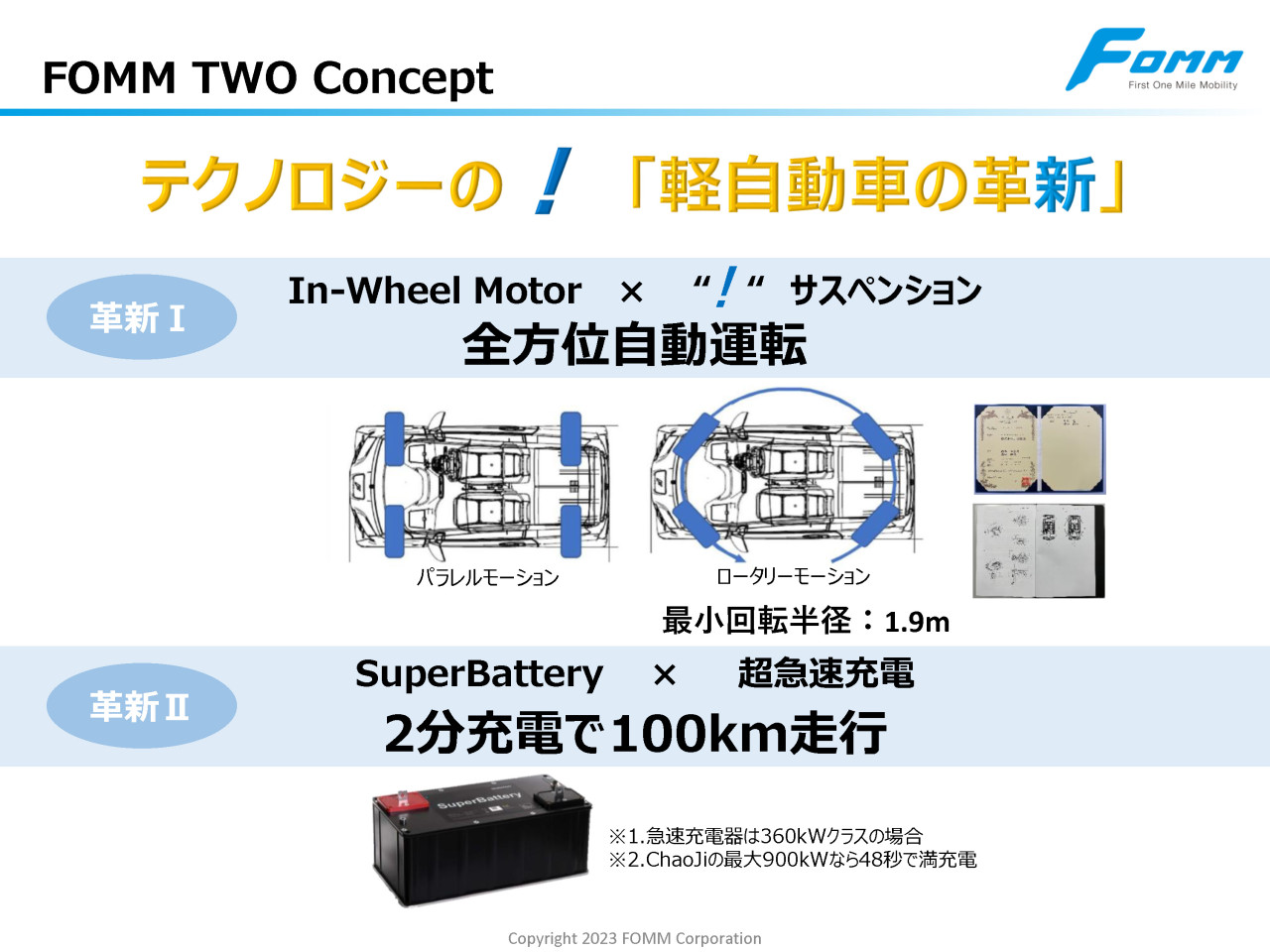

●FOMM TWO

ここからは昨年2023年10月末から11月にかけてJapan Mobility Show(旧・東京モーターショー)に出店したコンセプトカーであるFOMM TWOについて紹介します。FOMM ONEは軽自動車の1/3ほどのサイズでしたが、FOMM TWOは軽自動車と同等のサイズで、「軽自動車の革新」をコンセプトに開発しました。

革新①:全方位自動運転

In-wheel Motor と私たちの特許技術である「“!”サスペンション」を組み合わせることで、旋回や横移動といった機能を実現。ここに自動運転レベル4(特定条件下で車の自動運転システムが運転の全てを行う)を実装した全方位自動運転を実現しました。

革新②:2分充電で100Km走行(スーパーバッテリーの採用)

リチウムイオンバッテリーではなく、キャパシタ(電気を蓄え放出する電子部品)を使用することで、2分の充電で100キロの走行が可能です。スーパーバッテリーはエストニアのスタートアップが開発したもので、量産化はまだ先ですが、たとえ量産化されてもリチウムイオンよりだいぶ高いため今回はコンセプトカーだけの採用にしています。

革新③:室内広さの革新

In-wheel Motor を使うことで室内は非常に広く、一般的な軽自動車の1.2倍広くなります。軽自動車の車体には大きさ制限がありますが、In-wheel Motorを採用することで、大人4人が広々と乗車できます。運転席は真ん中で 1座、後部座席に3人乗るように設計しており、後部3席の真ん中は後ろにずらすことで 3人とも足を伸ばして座ることができます。

革新④:燃費が良いこと

燃費の良さもIn-wheel Motor を使った大きな特徴で、コンパクトEVの中でもFOMM ONEはトップクラスで、タイでも非常に高く評価されております。乗用車サイズではFOMM TWOはトップクラスを狙っており、一般的なガソリンエンジン車よりも1キロ当たりの走行費用は半分以下になります。

革新⑤:生産技術の革新

1機種1-5万台程の小規模自動車メーカーでは設備投資ができません。それでも多様なサイズを開発できるように、フロント・センター・リアの3つのモジュールに分け、バッテリーサイズ、その場旋回機能、サスペンションなどの有無により、可変的に組立てができるプラットフォーム(Variable EV Platform)をつくりました。

また、これらをドッキングする特許技術、金属3 Dプリンターによる部品製造など、少量多品種の生産に特化した生産技術の革新を進めております。

革新⑥:対水害機能の革新

水に浮いて動くのはFOMM TWOでも踏襲しています。

EVが自動運転化すると、車の所有は次第に少なくなり、カーシェアリングが前線になります。すると駐車場での乗り降りは少なくなり、今のよりも小さなスペースでの駐車・充電が求められます。非接触充電と全方位移動の機能を生かせば、充電スペースに車が勝手に移動して、満タンになったら配車待機スペースに移動させる、といった活用も期待できます。

●バッテリー交換式コンバージョンEV

ここからは現在市場にあるガソリン車をEV化し、地球環境への貢献を図る「バッテリー交換式コンバージョンEV」について紹介します。

スズキのエブリイをベース車両として、ここからエンジンやマフラー、ガソリンタンクを外し、その上でモーター、インバーター、そしてFOMM ONEのバッテリーを搭載したバッテリー交換式コンバージョンEVを開発しています。

現在2種類を開発中で、FOMM ONEのバッテリー4つを1つの箱に搭載した「バッテリーコンテナ式」は、ハンドリフターを使用すれば2-3分で交換ができます。コンテナ分の荷室が狭くなりますが、使用頻度が高い配送業などの方には適しています。もう一つはフラットタイプで、FOMM ONEと同様にバッテリー4つをそのまま搭載します。この場合、バッテリー交換は10分程かかりますが、荷室が広くなるため、使用頻度が低い場合には、こちらが向いています。

FOMMでの実証実験

神奈川県の配送業の方に4ヶ月間FOMM ONEを使ってもらい、実証実験を行いました。FOMM ONEのバッテリーは、航続距離100Kmほどですが、現在の配送業務では全く問題なく使えるようです。

「バッテリー交換式コンバージョンEV」は環境省からの委託事業であり、2021年から丸紅と合同で取り組んでいます。昨年2023年12月からは、NTT 西日本によるバッテリーコンテナ式コンバージョンEVの実証実験を行っています。

日本でのサービス体制

私たちは三井住友海上系の自動車整備工場16社と契約し、コンバージョンEVの改造に櫃y法なキット・パーツの販売やメンテナンスに対応していきます。さらに出光興産と協業し、メンテナンスやコンバージョンEVのサービス事業を行うことも検討中です。

FOMM TWO Delivery

バッテリー交換式コンバージョンEVを進化させたものが、FOMM TWO Delivery(タイプ1およびタイプ2)です。荷室を広く確保したタイプ1の車両本体価格は200万円以下、ここから補助金が出ればさらに安くなりますが、2026年頃に発売予定です。一方コンテナ式のタイプ2は、車両本体価格は150万以下で提供可能ですが、月額払いのシェアモデルとして販売していく予定です。

私たちは「スマートシティ」よりも小さな「スマートエリア」から日本を変えていくきっかけを作りたいと思っています。EVやバッテリーホルダーによるエネルギー循環を通じて脱炭素を進めていきます。

さらにEVタクシーやスポーツタイプの開発、さらにはエアタクシーの開発といったところまでを目指しています。実は現在の航空法では、道路から離陸する場合には着陸帯というヘリポートが必要ですが、水の上であれば、比較的自由に飛ぶことができます。

今、私たちは水陸の機能はもう実用化しました。ここに空を飛ぶ機能を追加すれば、自由に水の中から空へと飛んでいけます。これは現在の空飛ぶ自動車よりも必ず利便性は高くなるはずで、将来の夢としてエアタクシーも実現できたらと考えています。

講師:鶴巻 日出夫 氏

株式会社FOMM 代表取締役

Profile:1962年福島県生まれ。東京都立航空工業高等専門学校(現 東京都立産業技術高等専門学校)卒業。1982年、鈴木自動車工業株式会社(現・スズキ株式会社)入社。二輪車のエンジンから車体まで多岐にわたる設計を担当。1997年、アラコ株式会社に移り、一人乗り電気自動車「コムス」等の開発に携わる。その後のトヨタ車体株式会社でも新型コムスの企画・開発に従事。2012年、株式会社SIM-Driveで超小型電気自動車の東南アジア展開を企画し、2013年に株式会社FOMMを設立。

株式会社アルム 代表取締役社長 兼 株式会社ディー・エヌ・エー メディカル事業本部長 坂野 哲平 氏

坂野講師からは、医療DXによる公平な医療福祉の実現に向けて、株式会社アルムが開発した医療関係者間のコミュニケーションアプリ「Join」を中心とした事業展開をはじめ、都市と地方における医療格差、また医療資源が失われている被災地に対する遠隔医療支援の取り組みについてお話いただきました。

坂野講師:私は、株式会社アルムというベンチャー企業を経営しています。はじめは動画配信事業の会社を立ち上げ、これを売却して、医療機器・医療機器プログラム領域のベンチャー企業をこれまで3社経営してきました。

一昨年2022年にアルムはDeNAグループの子会社となりましたが、私はそのまま経営を引き継ぎ、さらにDeNAグループが手掛ける医療系事業の経営も合わせて、現在はDeNAグループのメディカル事業本部長を務めています。最近は、医療業界のIT化やDX化を推進するために、東北大学・東京医科歯科大学での教員や、医療・ヘルスケア業界のプラットッフォームである(一社)日本医療ベンチャー協会の理事も務めています。

DeNAグループとアルムの事業

DeNAグループの主な売上はエンターテインメント領域におけるゲーム事業ですが、新しい事業の柱としてヘルスケア、メディカルを主軸とした社会課題領域の事業立ち上げを方針として定めています。アルムの買収をはじめとして、M&Aに力を入れながら、現在はビジネスポートフォリオを拡大させています。

またグローバルな事業展開も目指しており、現在ではアルムの海外事業の拠点であった13か所を中心として、子会社9社、10社目はウクライナに法人を設立して事業を展開しております。

●国内外の遠隔医療の状況とアルムの取り組み

専門医・医療関係者の連携・ネットワークの推進

アルムでは、医療DX、医療ICTの力で、全ての人に公平な医療福祉を提供するために取り組んできました。たとえば、医療関係者間のコミュニケーションアプリ「Join」は、医療版のLINEのような形で医療関係者間の相談や連絡に使用され、アプリ内ではCT、MRI、エコーなどの医療データの共有や、集中治療室の患者の遠隔チェック、電子カルテの閲覧等が可能です。また介護関連のデータにもアクセスできるため、介護師や看護師といったリハビリ関係者、さらには救急隊や衛生兵など、幅広い医療・福祉の現場で導入されています。

Joinアプリで取扱うデータは非常にセンシティブであるため、各国でレギュレーションが定められています。日本をはじめアメリカ、ヨーロッパ等先進国の市場に出すためには、各国の法律に基づき、医療機器と同様に、Joinのような医療機器プログラムの認証・認可が必要であり、さらにこれを取り扱う企業の業態認可、品質管理の承認等も求められます。

Joinは32か国・1400の病院で導入されており、日本では医学部のある大学82校の内、60校で採用され、業界標準に近いところまで拡大しています。社会的なニーズは世界中で右肩上がりに伸びており、また日本政府も医療技術の輸出を推進していることから、様々な国の政府と協調しながらグローバルに展開してきました。

遠隔医療の種類

医療DXによる遠隔医療やAI診断の話題に入る前に、まずは医療の在り方について確認します。

日本の医療法では、患者に医者が直接立ち会う「対面診療」を法律で定めています。これに対して、通信インフラも含めて医療にITを導入し、患者と医者の間にスマートフォンやタブレット、パソコン等の通信を挟んで診療に当たるのが「オンライン診療」の領域です。これは「Doctor to Patient(D to P)」やテレメディシン等とも呼ばれる、遠隔医療の1つのタイプです。

また日本の公的医療保険制度は全て点数で決められていますが、今年2024年の診療報酬改定に伴い、4月から、患者の隣に看護師がいる場合のオンライン診療「Doctor to Patient with Nurse (D to P with N)」を評価する診療報酬が新設されます。専門医が毎回患者の自宅まで行くコストを抑えながら、看護師や様々な医療関係者に協力してもらえる構造になっています。

さらに医師同士のコミュニケーションや連携を図る「Doctor to Doctor」と呼ばれる遠隔医療の領域があります。専門医相談や地域医療連携、コンサルテーション等、様々な表現がありますが、最も多いパターンとしては、専門医が非専門医に対してアドバイスを行う形です。

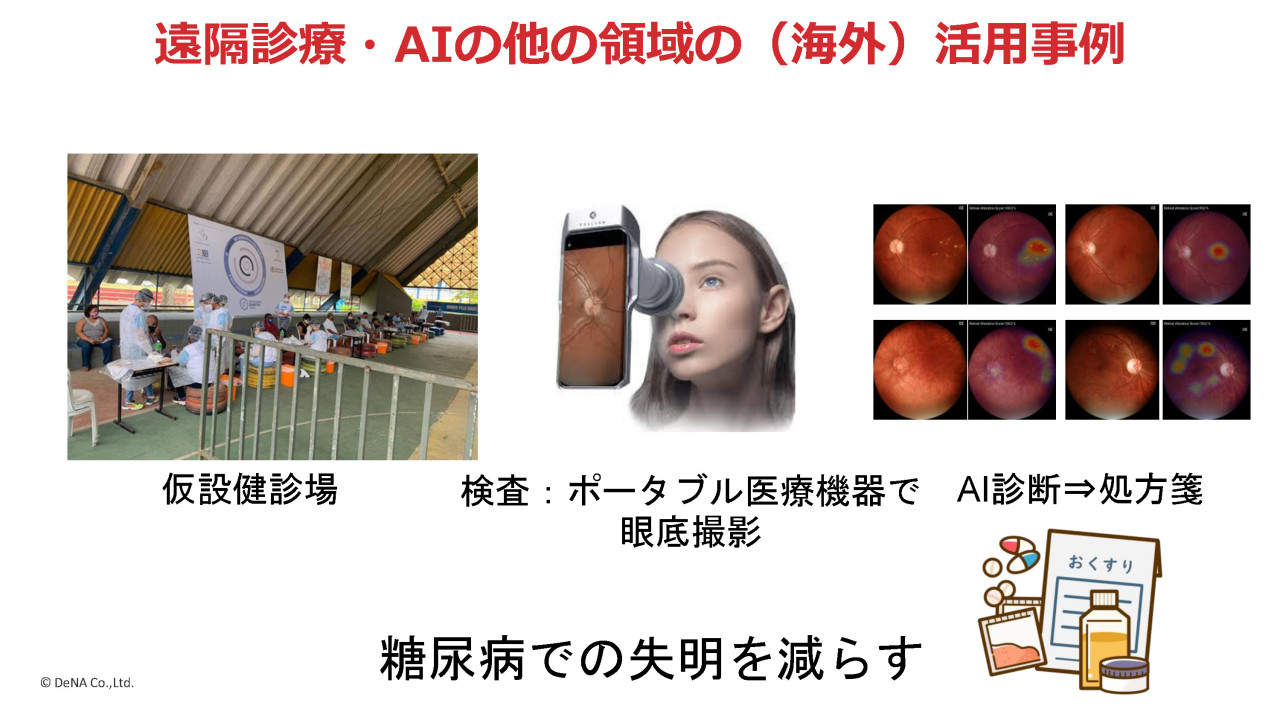

遠隔医療・AI活用の海外事例

以上を踏まえながら、医療DXが進んでいる海外の事例についてみていきます。海外では、日本のような皆保険制度や健診制度がない国が圧倒的に多く、遠隔診療やAIの導入が進められています。

例えばブラジルでは、糖尿病患者に失明を引き起こす目の血栓(糖尿病の合併症)の早期発見に、AI診断が活用されています。小学校を仮設検診場として、スマートフォンを活用したAI診断が導入され、1日に10-20人の早期発見につながっています。眼底の撮影ができるカメラは、サムソンを退職したエンジニアにより開発されたもので、スマートフォンにレンズを取り付けるだけで、通常の医療機器と同等の検査を、コストを抑えて行うことができます。さらにスマートフォンを活用することで、AIによる診断結果と処方箋の提供も20-30秒程度で素早く行うことができます。

このような医療行為は、日本の医療法では違反行為となりますが、眼科医が1人もいない国や地域は数多くあるため、こうしたスマートフォン・AI・クラウドを活用した検診、医療DXは医療・福祉全体への非常に大きな貢献となります。

アルゼンチンのAI診断では、X線画像から小さな腫瘍をはじめ、様々な病気の可能性までチェックし、疑わしいものだけを示すことが可能です。健康診断のX線は、放射線の読影医が状態を確認しますが、大勢の診断に当たる健診では小さな腫瘍を見過ごしてしまう場合があります。AIはこうした小さな腫瘍や、様々な疾患の可能性を評価し、提示してくれるため、医師の稼働時間の削減に大きく貢献することができます。

チリでは、マンモグラフィー搭載のバス車内で、AIによる女性の乳がんのスクリーニング検査が行われています。難しい症例の場合は遠隔で専門医が診断する仕組みをつくり、コストを大幅に抑えた健康診断を行っています。

日本における遠隔診療

最近日本で開始されたのが、がんの合併症や希少がんといった難しい症例の遠隔診療です。

治療成績や生存率に影響する、病院までの距離や治療までの時間は、都市と地方とで大きく異なり、深刻な医療格差の問題として現れています。しかし現在までこのギャップは埋められず、都市への偏在や格差はますます広がっています。

日本のがん医療・研究機関のトップである「国立がん研究センター」は、がん治療の質を向上させるため、数多くの専門家が集まっています。医師は患者の治療に迷った際、がん研究センターへ相談しますが、その数は年間約3,500件に上ります。ただしこれは医師同士による個人的な相談件数であり、実際にはさらに多くの潜在的な相談ニーズがあると考えられます。

上記を背景に、日本全国のがん治療の質を高めるための取り組みとして医師間の症例データ共有・アドバイスを行う取り組みを開始しています。

難しい症例にあたった場合、専用システムに患者や検査結果などデータを入力してもらうと、AIによるスクリーニングを経て、がん研究センター等の専門医に届けられます。その後、がん研究センターの専門医は、適切な診断やアドバイスを、地方医師へと提供します。このような仕組みは、ずっと以前から開始できるものと思われていましたが、実際に開始されたのは昨年2023年11月のことです。

また各分野の国立研究センターは、国際支援の役割も担っており、常に海外からの医師を受け入れ、2〜3週間ほどの研修を提供しています。最近では、コロナ禍の影響も受けて、帰国した後も遠隔で、継続的な診療アドバイスや教育を行っています。

●これからの医療機器事業

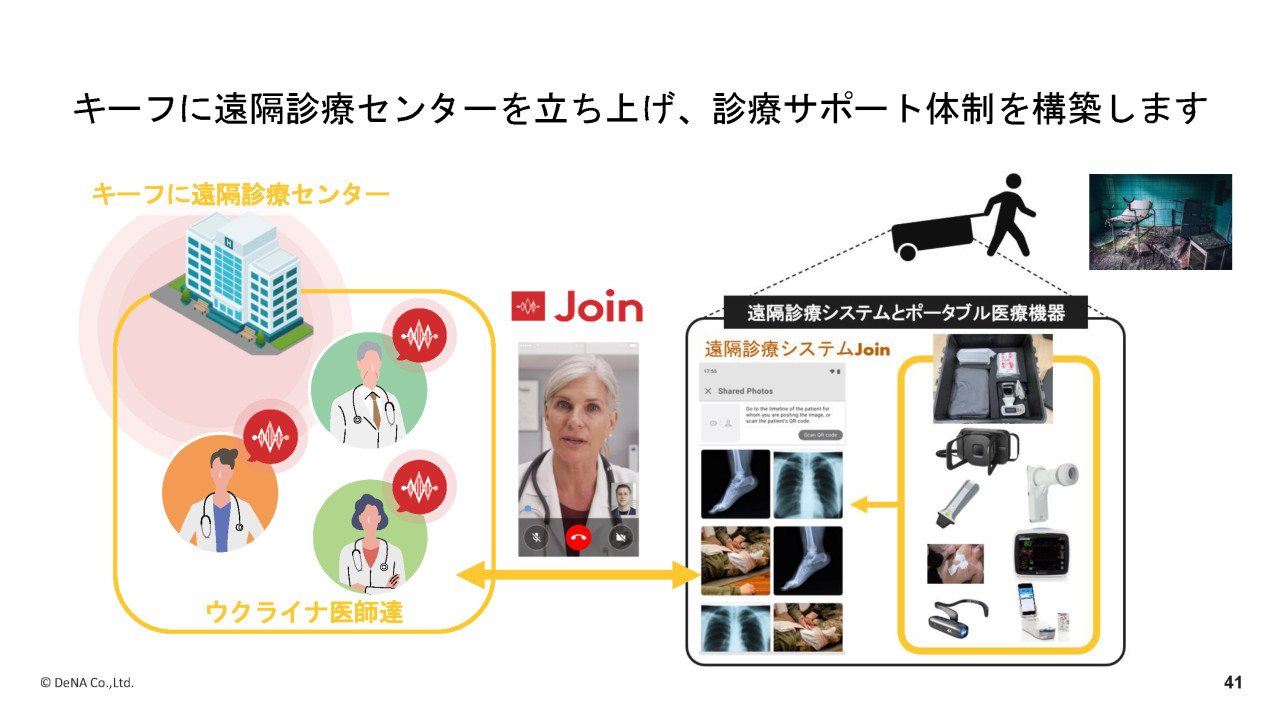

被災地への遠隔医療支援

遠隔医療に携わる企業として今後のビジネスを考え、自然災害や感染症、戦争・紛争といった人災といった被災地で、遠隔医療を支援する新製品を開発しています。

直近の能登地震でも見られるように、大規模災害が起きると急速に医療資源が失われてしまうため、素早い対処が求められます。この際に、医療を遠隔から支援するパッケージが「Join Mobile Care」です。

はじめに紹介した医療関係者間のコミュニケーションアプリ「Join」に、眼底画像、X線、エコーやバイタルを測るポータブル医療機器を導入し、全てを1つにパッケージ化したものが「Join Mobile Care」であり、現場に医師がいなくても遠隔医療を提供することが可能です。

X線撮影装置や心電図測定器、眼底撮影カメラ、血液検査装置など約10種類のポータブル医療機器とともに、各検査データをもとに災害時用の患者カルテを作成できる「Join Notepad」を、1つのスーツケースの中に収めて被災地へ運び、現地では遠隔にいる専門医やサポートセンターと「Join Notepad」での会話を通じて、医療機器の使い方を教え、医療を提供します。

パッケージされている低軌道の衛星通信(Starlink)は、幅60センチほどの小さなものですが、周囲の通信インフラが災害で破壊されていたとしても、これ1つでインターネットに接続できます。Starlink自身がwi-fiルーターの機能も兼ねており、ポータル医療機器も同様にインターネットにつながり、遠隔にいる医師による検査画像の確認が可能となります。

現在、私たちはウクライナ保健省と日々やり取りをしながら、日本の各行政から協力をいただいて、戦争の災害地における遠隔医療の仕組みづくりに取り組んでいます。

医療機関や通信環境が完全に破壊された場所であっても、Join Mobile Careのパッケージが1つあれば、レベルの高い診療ができるため、こうした遠隔医療の分野からウクライナへの復興支援、経済支援を行っております。

またウクライナでは多くの医療関係者が亡くなっており、医師を育てていく必要もあります。そこでウクライナ医師に来日してもらい、がんなどの高度医療や遠隔医療に関する教育も行っています。

こうした災害地での遠隔医療ニーズは、日本国内におけるオンライン診療のマーケットの主流とは異なりますが、グローバルではビジネスとしても社会的価値としても重要な位置を占めていくと思います。

私自身はもともと映像・配信事業の出身ですが、今手探りで医療IT・DXの技術を学んでいます。患者と医師をつなぐ技術は同じものですが、アプライする市場は従来のエンタメ領域とは全く異なります。医療資源が乏しい、あるいは失われている地域に対して、現在の遠隔医療事業を通じて、公平な医療福祉の実現につながってほしいと願いながら、取り組みを続けていきます。

講師:坂野 哲平 氏

株式会社アルム 代表取締役社長 兼 株式会社ディー・エヌ・エー メディカル事業本部長

Profile:2001年早稲田大学理工学部卒業と同時にスキルアップジャパン(株) を設立し動画配信プラットフォーム事業に従事。動画配信事業の売却を機に医療 ICT 事業へ本格参入し、15 年に(株)アルムに商号変更。医療機器プログラムの開発から販売までを手がけ、10か国で展開している。同社の医療関係者間コミュニケーションアプリ「Join」は、日本初の保険適用ソフトウエアとなった。クラウド技術やスマートデバイスを利用したコミュニケーションプラットフォームにより、医療・ヘルスケア従事者間のシームレスな診療・介護体制、医療・介護教育、国際協力体制を構築し、ウクライナなどでサポートを行う。

(左から順に)江口講師(オンライン)、陶山理事長、池崎講師、坂野講師、鶴巻講師

パネルディスカッションに入る前に、ゲスト講師の池崎秀和氏(株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー 代表取締役社長)から会社の理念や設立経緯等の概要についてお話いただき、講師3名の講演についてのコメントや、これからの若手ベンチャー・スタートアップ経営者の方へのアドバイスをいただきました。

続いて、陶山理事長をファシリテーターとして、江口講師、坂野講師、鶴巻講師、池崎講師の4名と共にパネルディスカッションを実施しました。

改めて、ベンチャー・スタートアップの起業やその後の成長条件について議論をしていただくなかで、柔軟にビジネスモデルを変化させていくこと、素早いマネタイズ、また協力してくれる開発者、出資者、あるいは顧客・お客様とのコミュニケーションの重要性等を確認できました。特に、人を巻き込む力やぶれない意志、モチベーション維持、そのために自身のコンプレックスや願望と向き合うこと等は、ベンチャー・スタートアップの成功要因のエッセンスとも言えそうです。これらは「ブランド戦略経営」の観点からみれば、ブランドアイデンティティ形成に向けたビジネスモデルの柔軟な変化やインターナルブランディング、顧客・お客様も含めた多様なステークホルダーとのコミュニケーション等につながる、重要な議論となりました。

◇閉会の挨拶

最後に、本フォーラムの後援団体である関西大学東京経済人倶楽部を代表して、関西大学東京経済人倶楽部運営委員/JLLモールマネジメント株式会社取締役会長の大津 武氏より、講演を受けて閉会の挨拶をいただきました。

本フォーラムを通じて明らかとなった、リスクマネーの調達ができない日本のファイナンスギャップや日本人の委縮したメンタリティといった課題と共に、新鋭グローバルベンチャー・スタートアップ経営トップにおける“新たな価値の創造”ともいえるアントレブレナーシップに対する期待の言葉をいただきました。

◇総括

今回の東京第23回フォーラムは「新鋭グローバルベンチャーの事業展開とブランド戦略経営」をテーマに、4名の講師からお話しいただきました。講師をはじめ多くの皆様のご協力により本フォーラムを盛況のうちに終えることができました。ご講演いただきました講師の皆さんには厚くお礼申し上げます。

2024/10/01

| 2024/10/07 |